第2章

"啼かぬ蛍は、身を焦がす"

~水郷の街に光を~

「おーい、カトケンくん」

入社して1ヶ月が過ぎた6月のある日。事務所書庫の片づけをしていた僕は、係長に声をかけられた。

「今日の夜、大丈夫?」

部屋を覗き込みながら、係長は書庫の埃っぽさに眉をひそめる。

「ああ、学戸小学校のホタルの観賞会ですよね。7時半集合でしたっけ」

今日は蟹江町立 学戸小学校に放流したホタルの観賞会の日。

「そうそう、俺行けないから頼むね~」

「ええっ、行かないんすか!?」

「あれ、言ってなかったっけ?」

「…まあとりあえず鑑賞会行ってちょっと撮影するだけですから、別にいいっすけど…」

「だろだろ?じゃあたのむわ」

「ちょちょっ、ひとついいすか?」

僕は逃げようとする係長の腕をつかんだ。

「前から訊きたかったんですけど、ウチの会社とホタルの関係を、200文字以内で簡潔にご説明いただきたいんですけど」

正直に言うと、僕はなぜ学戸小学校のホタルの観賞会がうちと関係あるのか、実はいまいち良くわかっていなかった。建設会社、小学校、ホタル?どんな関連があるのか?

口をへの字に曲げていた係長はニヤ~っと笑い、親指を立てる。

「『詳しくはWebで!』」

「…いやいやいやいや、真面目に答えてくださいよ!!」

「なんだよ、しょーがねーなぁ…」

係長は頭をぼりぼり書きながら、手近にあったパイプ椅子に座り、話し始めた。

「綺麗な水って言えばホタルだろ?話はそこからだったんだ」

入社して1ヶ月が過ぎた6月のある日。事務所書庫の片づけをしていた僕は、係長に声をかけられた。

「今日の夜、大丈夫?」

部屋を覗き込みながら、係長は書庫の埃っぽさに眉をひそめる。

「ああ、学戸小学校のホタルの観賞会ですよね。7時半集合でしたっけ」

今日は蟹江町立 学戸小学校に放流したホタルの観賞会の日。

「そうそう、俺行けないから頼むね~」

「ええっ、行かないんすか!?」

「あれ、言ってなかったっけ?」

「…まあとりあえず鑑賞会行ってちょっと撮影するだけですから、別にいいっすけど…」

「だろだろ?じゃあたのむわ」

「ちょちょっ、ひとついいすか?」

僕は逃げようとする係長の腕をつかんだ。

「前から訊きたかったんですけど、ウチの会社とホタルの関係を、200文字以内で簡潔にご説明いただきたいんですけど」

正直に言うと、僕はなぜ学戸小学校のホタルの観賞会がうちと関係あるのか、実はいまいち良くわかっていなかった。建設会社、小学校、ホタル?どんな関連があるのか?

口をへの字に曲げていた係長はニヤ~っと笑い、親指を立てる。

「『詳しくはWebで!』」

「…いやいやいやいや、真面目に答えてくださいよ!!」

「なんだよ、しょーがねーなぁ…」

係長は頭をぼりぼり書きながら、手近にあったパイプ椅子に座り、話し始めた。

「綺麗な水って言えばホタルだろ?話はそこからだったんだ」

事の発端は、社内での他愛のない雑談からだった。

加藤建設は会社の方針として、『自然との共存』という理念を掲げ、自然の力を活かす技術開発によって『自然に寄り添う建設会社』を目指している。自社の技術としては、『多自然型水質浄化システム』や『BMシステム』といった、自然に負荷をかけない水質浄化システムがいくつかあった。 ただ、技術的な水質浄化だけではなく、地元の人々と共に行動し、自社技術で地元に貢献できることは何か無いか・・・そんな話をしていた時に出たのが、自社の水質浄化技術とホタルをつなげたこの一言だった。

『あの小学校のビオトープにホタルを放流するのはどうだろう?』

『そうか、あの小学校のビオトープにホタルが自生したら・・・』

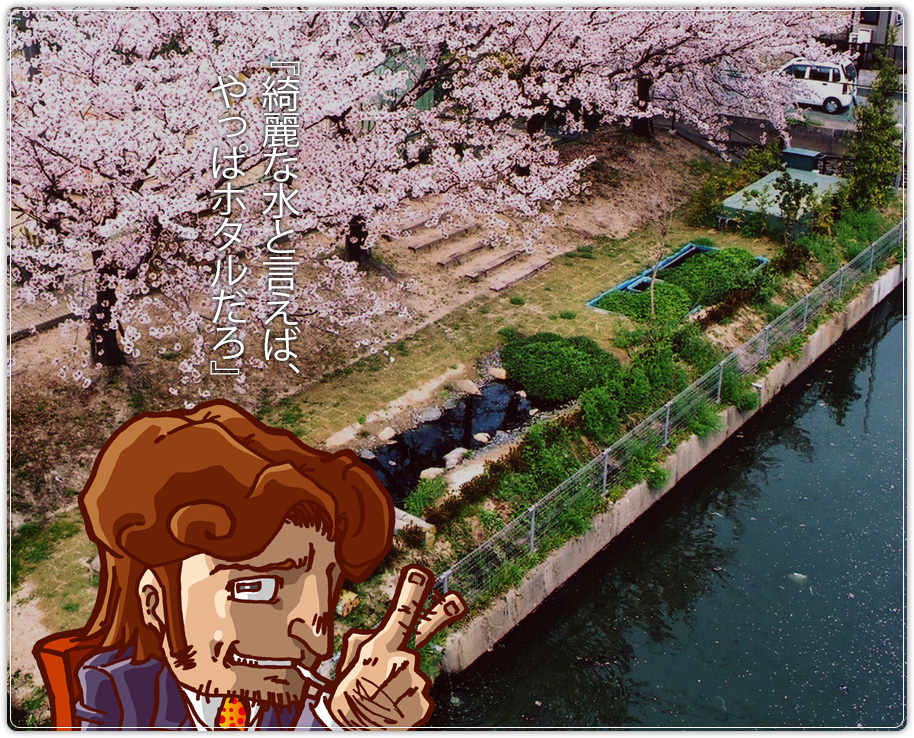

JR蟹江駅から南西に約1km、東側と南側を用水路が通る格好で、蟹江町立 学戸小学校がある。そこには過去、加藤建設がその環境技術のノウハウを活かし、学校の協力を得て、2000年に設置し寄贈したビオトープがあった。このビオトープを通して、子どもたちに環境への意識を高めてもらうことが目的だった。

「おぉ~、確かにそれ、ちょっとカッコイイっすね」

「いい考えだろ?でもさ、そこからが大変なわけよ」

係長はカラカラと笑う。

「まずアイデアを企画書に落とし込むわけさ。んで、今度は地元の皆さんに説明会を開かなきゃ。理解してもらってから、全体の設計して、社内の稟議を通すだろ?ん~稟議が通ったら、12月に説明会やったから、大体3ヶ月で企画書作って説明会して設計して社内稟議通すまで漕ぎ着けたかな」

「係長…やれば出来る子だったんすね」

「…どういう意味だよ」

加藤建設は会社の方針として、『自然との共存』という理念を掲げ、自然の力を活かす技術開発によって『自然に寄り添う建設会社』を目指している。自社の技術としては、『多自然型水質浄化システム』や『BMシステム』といった、自然に負荷をかけない水質浄化システムがいくつかあった。 ただ、技術的な水質浄化だけではなく、地元の人々と共に行動し、自社技術で地元に貢献できることは何か無いか・・・そんな話をしていた時に出たのが、自社の水質浄化技術とホタルをつなげたこの一言だった。

『あの小学校のビオトープにホタルを放流するのはどうだろう?』

『そうか、あの小学校のビオトープにホタルが自生したら・・・』

JR蟹江駅から南西に約1km、東側と南側を用水路が通る格好で、蟹江町立 学戸小学校がある。そこには過去、加藤建設がその環境技術のノウハウを活かし、学校の協力を得て、2000年に設置し寄贈したビオトープがあった。このビオトープを通して、子どもたちに環境への意識を高めてもらうことが目的だった。

「おぉ~、確かにそれ、ちょっとカッコイイっすね」

「いい考えだろ?でもさ、そこからが大変なわけよ」

係長はカラカラと笑う。

「まずアイデアを企画書に落とし込むわけさ。んで、今度は地元の皆さんに説明会を開かなきゃ。理解してもらってから、全体の設計して、社内の稟議を通すだろ?ん~稟議が通ったら、12月に説明会やったから、大体3ヶ月で企画書作って説明会して設計して社内稟議通すまで漕ぎ着けたかな」

「係長…やれば出来る子だったんすね」

「…どういう意味だよ」

かつて学戸小学校に設置したビオトープに、ホタルを飛ばすことは出来ないか。そのアイデアはさっそく企画書にまとめられた。

この想いを当時の学戸地区区長 丸山氏に伝えたところ、協力を快諾していただくことができた。丸山氏の呼びかけにより、地元住民の人々や学戸小学校の関係者他、多くの人々が集まり、説明会の開催が実現した。

『蟹江にホタルを ~環境と夢を創造する街づくり~』。

会場に集まった人々に配布された資料には、そんなタイトルが付けられていた。

『川や水辺は、人々にうるおいを与えてくれる、自然の風物であり財産です。この財産を地域ではぐくみ、守っていかなければなりません。今回はそのような時代背景の中、川や水辺を地域ぐるみで活かして“自然環境と夢を…”をテーマに何かできないだろうかと考えました。これには、地域の皆さんの協力が必要不可欠であります。』

この企画を実現するには、当然ながら地域の協力が不可欠だった。ホタルが自生する環境を作り上げるには、水質や地質的な条件の他、様々な制約がある。

今回自生させるホタルは、地元の聞き取り調査からヘイケホタルを選んだ。ヘイケホタルは幼虫の時代を水の中で過ごす水生のホタルであるため、生活雑排水や農薬の流入は、当然防がなくてはならない。また、さなぎから羽化に至るまではやわらかい土が必要であるため、人の立ち入りを制限する必要がある。他にも水温上昇や光害を防ぐために光を遮る植栽が必要であるし、成虫になると人工照明があってはならない。

この想いを当時の学戸地区区長 丸山氏に伝えたところ、協力を快諾していただくことができた。丸山氏の呼びかけにより、地元住民の人々や学戸小学校の関係者他、多くの人々が集まり、説明会の開催が実現した。

『蟹江にホタルを ~環境と夢を創造する街づくり~』。

会場に集まった人々に配布された資料には、そんなタイトルが付けられていた。

『川や水辺は、人々にうるおいを与えてくれる、自然の風物であり財産です。この財産を地域ではぐくみ、守っていかなければなりません。今回はそのような時代背景の中、川や水辺を地域ぐるみで活かして“自然環境と夢を…”をテーマに何かできないだろうかと考えました。これには、地域の皆さんの協力が必要不可欠であります。』

この企画を実現するには、当然ながら地域の協力が不可欠だった。ホタルが自生する環境を作り上げるには、水質や地質的な条件の他、様々な制約がある。

今回自生させるホタルは、地元の聞き取り調査からヘイケホタルを選んだ。ヘイケホタルは幼虫の時代を水の中で過ごす水生のホタルであるため、生活雑排水や農薬の流入は、当然防がなくてはならない。また、さなぎから羽化に至るまではやわらかい土が必要であるため、人の立ち入りを制限する必要がある。他にも水温上昇や光害を防ぐために光を遮る植栽が必要であるし、成虫になると人工照明があってはならない。

「いろいろ条件はあるんだよね、ホタルの成育には。特に人工照明があるとダメとか、近隣に住んでる方の協力は不可欠なんだよ」

「…結構大変なんですねぇ」

「一通りの説明が終わると、参加者からは『いいねぇ~、でもそんなことできるのかね』って現実的な意見が相次いだんだよ。でも丸山さんが『せっかくだから、やってみましょうよ。やる前から諦めてちゃ、できっこないんだから』って、この一言でキマリ」

自分たちが暮らす身近な場所に、ホタルが舞う。

それは、幼い頃に見た風景。

それを思い出のままにするのではなく、また再び実現させよう。

そして、子どもたちにも見せてあげよう。

…参加者はきっと、そんな風に思ったんだろう。

夢のある話だなぁ…。

「で、この夢の実現に向けて、蟹江町役場や地元の方、学校、PTA、そして加藤建設の社員が集まり、2007年12月に『学戸ホタルの会』が発足したってわけさ。これが、わが社と学戸小学校とホタルの関係性ってところかな」

「おお~、なるほど」

「以上、講演終わり」

「ちょちょちょちょっ」立ち去ろうとする係長を、再び僕は制した。

「続き続き!続きがあるでしょう?」

「だーっ!しょうがねえなあ」

「…結構大変なんですねぇ」

「一通りの説明が終わると、参加者からは『いいねぇ~、でもそんなことできるのかね』って現実的な意見が相次いだんだよ。でも丸山さんが『せっかくだから、やってみましょうよ。やる前から諦めてちゃ、できっこないんだから』って、この一言でキマリ」

自分たちが暮らす身近な場所に、ホタルが舞う。

それは、幼い頃に見た風景。

それを思い出のままにするのではなく、また再び実現させよう。

そして、子どもたちにも見せてあげよう。

…参加者はきっと、そんな風に思ったんだろう。

夢のある話だなぁ…。

「で、この夢の実現に向けて、蟹江町役場や地元の方、学校、PTA、そして加藤建設の社員が集まり、2007年12月に『学戸ホタルの会』が発足したってわけさ。これが、わが社と学戸小学校とホタルの関係性ってところかな」

「おお~、なるほど」

「以上、講演終わり」

「ちょちょちょちょっ」立ち去ろうとする係長を、再び僕は制した。

「続き続き!続きがあるでしょう?」

「だーっ!しょうがねえなあ」

『学戸ホタルの会』のメンバーは、ホタルに関して勉強を開始した。

役場から紹介をしてもらい、『一宮平成ホタルの会』に教えを請うことにした。『一宮平成ホタルの会』は、2000年に当時の一宮市長の呼びかけにより発足した一宮市にあるボランティアグループ。木曽川の水でホタルを飼育しており、2000年以降順調にホタルの飼育に成功していた。

ホタルの幼虫は水質の安定した水辺に暮らす。瀬や淵がある自然な小川で、えさとなる貝類が豊富に生息している必要がある。サナギが育つにはやわらかい土の岸辺が必要で、孵化に適した湿度でなければならない。成虫になったら風当たりが強くなく、人工照明がない場所が良い。休憩場所となる木陰が必要であり、卵を産卵させるには水際にコケが生えている環境をつくらなければならない・・・。

2008年5月下旬に、『一宮平成ホタルの会』から450匹のヘイケホタルの幼虫を譲り受けた。そして、教わったホタルの成育に必要な環境を実現するため、『学戸ホタルの会』は、様々な活動を行った。

大事な幼虫を育てる飼育小屋の建設は、もちろん本職である加藤建設が担当した。やわらかい土を敷き、休憩場所となる植物を植えた。ホタルの幼虫は繊細で、管理が難しい。メンバーは放流してから毎日交代で気温、湿り具合のチェックを行い、観察日記もつけた。エサとなるタニシも探し回り、捕まえた。

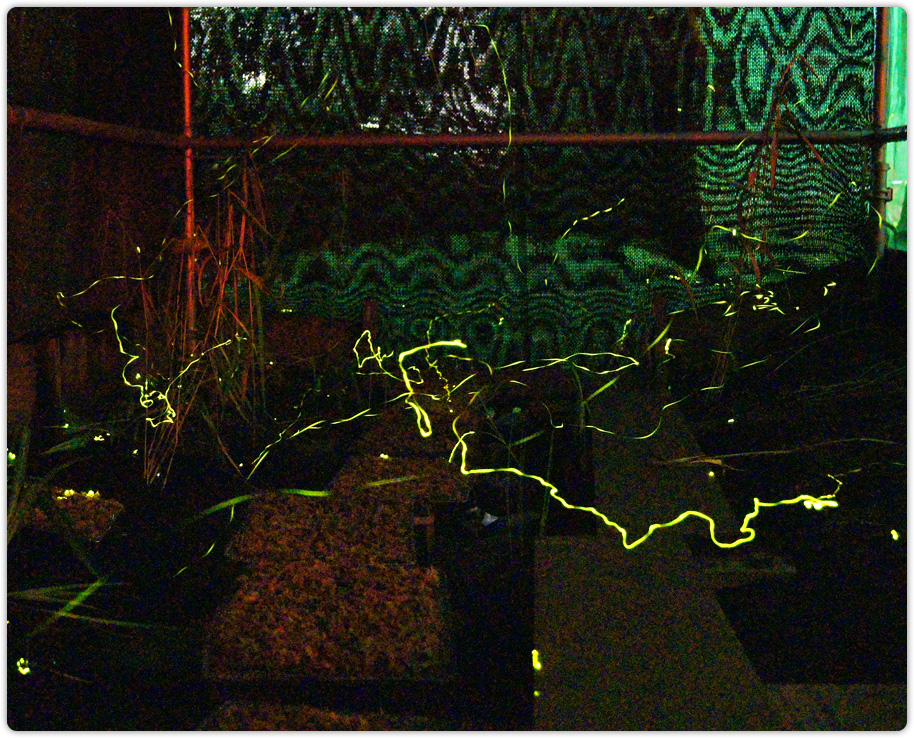

そして、約1ヶ月後の6月のある蒸し暑い夜。

学戸ホタルの会は地元に対し、ホタルの鑑賞会を企画した。その呼びかけに、学戸小学校にある小さなビオトープが賑わった。

『おお!飛んでる飛んでる!』

『綺麗~!』

『こんなところでホタルが見れるなんて!』

黄緑色の光を放ち、ホタルが飛び交う姿を、無事確認することが出来た。

役場から紹介をしてもらい、『一宮平成ホタルの会』に教えを請うことにした。『一宮平成ホタルの会』は、2000年に当時の一宮市長の呼びかけにより発足した一宮市にあるボランティアグループ。木曽川の水でホタルを飼育しており、2000年以降順調にホタルの飼育に成功していた。

ホタルの幼虫は水質の安定した水辺に暮らす。瀬や淵がある自然な小川で、えさとなる貝類が豊富に生息している必要がある。サナギが育つにはやわらかい土の岸辺が必要で、孵化に適した湿度でなければならない。成虫になったら風当たりが強くなく、人工照明がない場所が良い。休憩場所となる木陰が必要であり、卵を産卵させるには水際にコケが生えている環境をつくらなければならない・・・。

2008年5月下旬に、『一宮平成ホタルの会』から450匹のヘイケホタルの幼虫を譲り受けた。そして、教わったホタルの成育に必要な環境を実現するため、『学戸ホタルの会』は、様々な活動を行った。

大事な幼虫を育てる飼育小屋の建設は、もちろん本職である加藤建設が担当した。やわらかい土を敷き、休憩場所となる植物を植えた。ホタルの幼虫は繊細で、管理が難しい。メンバーは放流してから毎日交代で気温、湿り具合のチェックを行い、観察日記もつけた。エサとなるタニシも探し回り、捕まえた。

そして、約1ヶ月後の6月のある蒸し暑い夜。

学戸ホタルの会は地元に対し、ホタルの鑑賞会を企画した。その呼びかけに、学戸小学校にある小さなビオトープが賑わった。

『おお!飛んでる飛んでる!』

『綺麗~!』

『こんなところでホタルが見れるなんて!』

黄緑色の光を放ち、ホタルが飛び交う姿を、無事確認することが出来た。

「おお、ちょっと感動的ですね」

「ちょっとどころじゃないって。もろ感動的」

「ええ話や~」

「この鑑賞会をきっかけに、学戸ホタルの会の活動の輪も広がったんだ。会に参加してくれる有志も増えたし、中には自宅にホタルの飼育小屋を作る人もいたんだよ」

地元ではおのずと、環境に対する関心も高まってきたという。

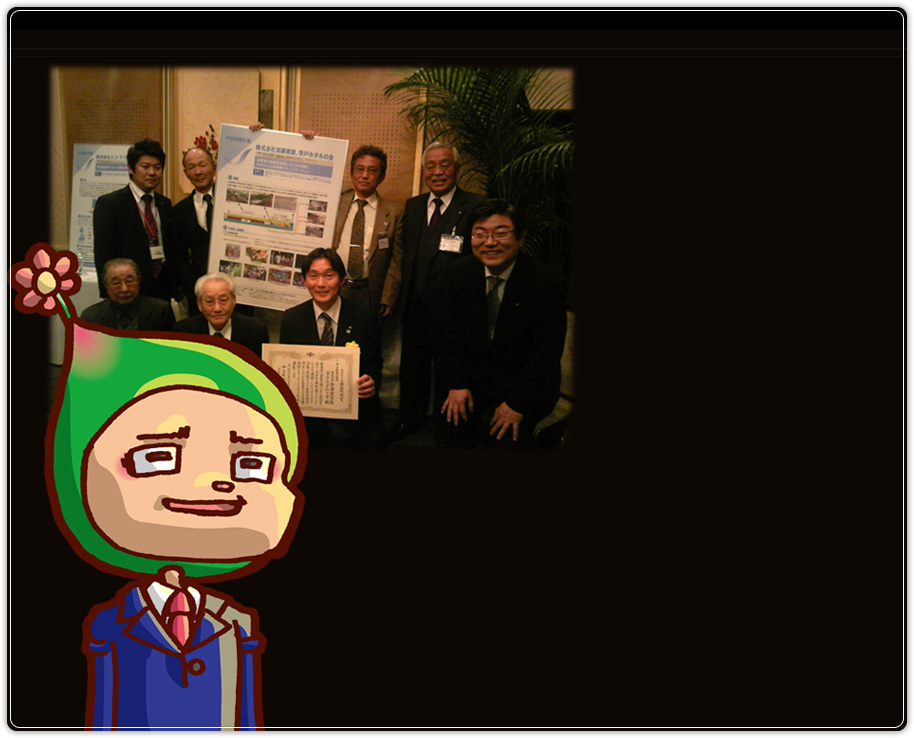

この活動が認められ、学戸ホタルの会は、蟹江町が実施する「輝来都(きらっと)かにえ・協働まちづくりモデル事業」に認定。広報誌や新聞にも掲載され、加藤建設も、社団法人 全国建設業協会に地域貢献活動賞を受賞した。

「あ、賞状ありましたね」

「他にも、『学戸ホタルの会』で愛知環境賞に応募して、中日新聞社賞を受賞したんだぜ」

「まじっすか!?」

愛知環境賞というのは、『愛・地球博』開催を契機に、毎年1回、公募によって資源循環や環境負荷低減に向けた、優れた<技術・事業・活動・教育>に対する表彰制度。確かに毎年新聞に結果が掲載されていた。

学戸ホタルの会と加藤建設は、連名でこの『愛知環境賞』に応募した。『激戦』と言われた選考の中、彼らは『中日新聞社賞』を受賞したのだ。名だたる一流企業の環境技術の受賞の中で、『企業が技術力を地域に提供し、地元住民と企業との協働で生物多様性の保全に繋げた』ことが評価されたのだそうだ。

「さてと、ぼちぼち仕事にもどらにゃ。じゃ、今夜の観賞会、頼むな~」

係長は手をひらひらさせながら戻っていった。

おっと、僕もそろそろ会社を出る準備を始めないと。

「ちょっとどころじゃないって。もろ感動的」

「ええ話や~」

「この鑑賞会をきっかけに、学戸ホタルの会の活動の輪も広がったんだ。会に参加してくれる有志も増えたし、中には自宅にホタルの飼育小屋を作る人もいたんだよ」

地元ではおのずと、環境に対する関心も高まってきたという。

この活動が認められ、学戸ホタルの会は、蟹江町が実施する「輝来都(きらっと)かにえ・協働まちづくりモデル事業」に認定。広報誌や新聞にも掲載され、加藤建設も、社団法人 全国建設業協会に地域貢献活動賞を受賞した。

「あ、賞状ありましたね」

「他にも、『学戸ホタルの会』で愛知環境賞に応募して、中日新聞社賞を受賞したんだぜ」

「まじっすか!?」

愛知環境賞というのは、『愛・地球博』開催を契機に、毎年1回、公募によって資源循環や環境負荷低減に向けた、優れた<技術・事業・活動・教育>に対する表彰制度。確かに毎年新聞に結果が掲載されていた。

学戸ホタルの会と加藤建設は、連名でこの『愛知環境賞』に応募した。『激戦』と言われた選考の中、彼らは『中日新聞社賞』を受賞したのだ。名だたる一流企業の環境技術の受賞の中で、『企業が技術力を地域に提供し、地元住民と企業との協働で生物多様性の保全に繋げた』ことが評価されたのだそうだ。

「さてと、ぼちぼち仕事にもどらにゃ。じゃ、今夜の観賞会、頼むな~」

係長は手をひらひらさせながら戻っていった。

おっと、僕もそろそろ会社を出る準備を始めないと。

そういわれてみると、ホタルが実際飛んでいるところを見たのは、いつだっただろう。徐々に日が暮れる町を歩きながら、ふとそんなことを考えた。小学校の頃、田舎の近くの大きい池がある公園で?…いや、幼稚園の頃だったかもしれない。

『おお!飛んでる飛んでる!』

不意にそんな会話が耳に入ってきて、僕は顔をあげた。学戸小学校脇の用水路の辺りには、意外なほど人が集まっている。

『綺麗~!』

『ほらほら、あそこあそこ!』

…あ…ホントだ。飛んでる。ホタルが、飛んでる。

住宅地の中にある学戸小学校のビオトープに、小さな黄緑色の光の舞。『学戸ホタルの会』が放流したホタルの幼虫たちが、無事成虫になったのだ。今年も、もう2000人以上の人々が、この小さなビオトープを訪れたのだという。

大して期待していなかった。

たががホタルだろ?と思っていた。

だけど、名古屋駅から電車で10分のこんな街中で、飛んでるホタルを見ることが出来るなんて…正直、鳥肌が立った。

…そして僕は、なぜ今自分がホタルを見ているのか忘れるくらい、ホタルを見ていた。

『おお!飛んでる飛んでる!』

不意にそんな会話が耳に入ってきて、僕は顔をあげた。学戸小学校脇の用水路の辺りには、意外なほど人が集まっている。

『綺麗~!』

『ほらほら、あそこあそこ!』

…あ…ホントだ。飛んでる。ホタルが、飛んでる。

住宅地の中にある学戸小学校のビオトープに、小さな黄緑色の光の舞。『学戸ホタルの会』が放流したホタルの幼虫たちが、無事成虫になったのだ。今年も、もう2000人以上の人々が、この小さなビオトープを訪れたのだという。

大して期待していなかった。

たががホタルだろ?と思っていた。

だけど、名古屋駅から電車で10分のこんな街中で、飛んでるホタルを見ることが出来るなんて…正直、鳥肌が立った。

…そして僕は、なぜ今自分がホタルを見ているのか忘れるくらい、ホタルを見ていた。

ある老人は、遠い昔を思い出すかのように、ホタルの舞をじっと眺めている。

ある若者は、こんな街なかで舞うホタルに驚いた様子でぽかんと口を開けている。

ある子どもは、初めて見るホタルに歓喜の声を上げている。

ああそうか…。

周りの人々を見回して、僕は理解した。

僕たちの仕事って、こんな仕事もあるのか。ただ橋を造ったり、穴掘ったりするだけじゃないんだ。もっとこう、いろんなことが出来るんだ。

良好な自然環境でなければ生息しないホタル。街中の生活雑排水が流入する用水路の水を、技術で浄化することで、譲り受けた幼虫たちは無事羽化した。そして光を放ちながら空を舞い、産卵をする。

脈々と『いのち』が連鎖し循環する、豊かな『自然』の姿。

その自然を取り戻す手伝いを、ウチみたいな建設会社も、できるんだ。

もっていたビデオとカメラでいくつか映像を押さえた。真っ暗闇で写ったホタルの光は、どんな軌跡を描いているだろう。そして、高感度撮影した、ホタルを眺める子供たちの笑顔は、どんな風に写っているだろう。

明日の映像整理が、ちょっと楽しみになった。

ある若者は、こんな街なかで舞うホタルに驚いた様子でぽかんと口を開けている。

ある子どもは、初めて見るホタルに歓喜の声を上げている。

ああそうか…。

周りの人々を見回して、僕は理解した。

僕たちの仕事って、こんな仕事もあるのか。ただ橋を造ったり、穴掘ったりするだけじゃないんだ。もっとこう、いろんなことが出来るんだ。

良好な自然環境でなければ生息しないホタル。街中の生活雑排水が流入する用水路の水を、技術で浄化することで、譲り受けた幼虫たちは無事羽化した。そして光を放ちながら空を舞い、産卵をする。

脈々と『いのち』が連鎖し循環する、豊かな『自然』の姿。

その自然を取り戻す手伝いを、ウチみたいな建設会社も、できるんだ。

もっていたビデオとカメラでいくつか映像を押さえた。真っ暗闇で写ったホタルの光は、どんな軌跡を描いているだろう。そして、高感度撮影した、ホタルを眺める子供たちの笑顔は、どんな風に写っているだろう。

明日の映像整理が、ちょっと楽しみになった。