第7章

"豊かさの記憶を、後世へ"

~建設業のあるべき姿~

「おーい、カトケンくん」

2月中旬のある日。僕は地下鉄名城線の上前津駅を降りて地上に上がったらすぐのホテルの前で、係長と待ち合わせをしていた。

「ごめんごめん、遅れちゃって」

「大丈夫です。僕も5分前に来ました」

「おいおい、待ち合わせは2時だったはずだろ?」

係長は怪訝そうな顔をして腕時計を見る。

2時15分、僕は肩をすくめて見せた。

「どうせ係長が待ち合わせに15分は遅れて来ることくらい判っていましたので」

「ひどいなあその言い方」

「だって事実じゃないですか」

「最近、健康の為に歩くようにしててさ」

係長は自分のお腹をぽんと叩く。

「一つ前の駅で降りて、歩いてきたんだ。これでもだいぶ体重も減ってきたんだぜ?」

「遅刻の言い訳としては下の下ですね」

「そんな怒るなよぅ…」

「自分の健康の為に部下との待ち合わせ時間を違える様な人は、健康の為なら死ねるタイプなんでしょうね」

2月中旬のある日。僕は地下鉄名城線の上前津駅を降りて地上に上がったらすぐのホテルの前で、係長と待ち合わせをしていた。

「ごめんごめん、遅れちゃって」

「大丈夫です。僕も5分前に来ました」

「おいおい、待ち合わせは2時だったはずだろ?」

係長は怪訝そうな顔をして腕時計を見る。

2時15分、僕は肩をすくめて見せた。

「どうせ係長が待ち合わせに15分は遅れて来ることくらい判っていましたので」

「ひどいなあその言い方」

「だって事実じゃないですか」

「最近、健康の為に歩くようにしててさ」

係長は自分のお腹をぽんと叩く。

「一つ前の駅で降りて、歩いてきたんだ。これでもだいぶ体重も減ってきたんだぜ?」

「遅刻の言い訳としては下の下ですね」

「そんな怒るなよぅ…」

「自分の健康の為に部下との待ち合わせ時間を違える様な人は、健康の為なら死ねるタイプなんでしょうね」

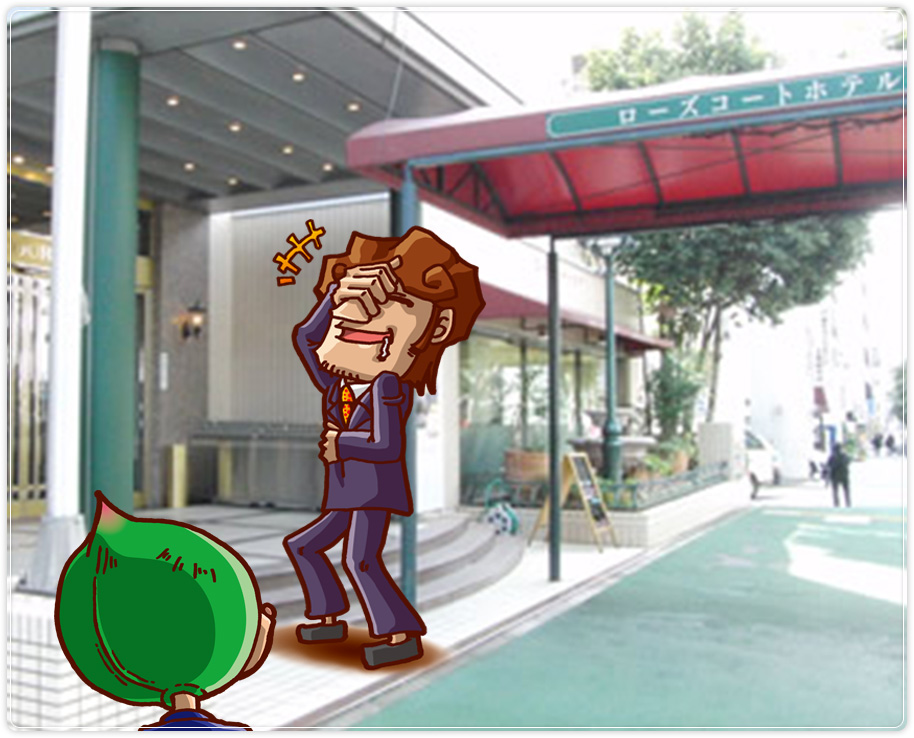

今日はこのホテルで、『2012愛知環境賞』の授賞式が執り行われる。

我らが加藤建設は、この度『2012愛知環境賞』の銀賞に選ばれたのだ。

テーマは、

『エコミーティング活動

~地域に頼られる建設会社を目指して~』

ホテルの中に入ると、授賞式に参加すると思しき人が沢山いる。

我らが加藤建設は、この度『2012愛知環境賞』の銀賞に選ばれたのだ。

テーマは、

『エコミーティング活動

~地域に頼られる建設会社を目指して~』

ホテルの中に入ると、授賞式に参加すると思しき人が沢山いる。

「ちょうどまだ1時間くらいあるかな。コーヒーでも飲もうか」

ホテルに入り会場のフロアを確認した後、僕らはホテルの喫茶店に入った。

「『愛知環境賞』は確か2回目ですよね?」

席に案内され、おかわり自由のブレンドコーヒーを2つ頼む。

コーヒーが出されると、係長は例のごとくコーヒーに砂糖をドバドバと入れる。

「そう、前回は『学戸ホタルの会』との協働で中日新聞社賞を受賞した時だね」

「今回は銀賞かぁ~、すごいっすね」

『愛知環境賞』は、その名の通り愛知県が主催する賞で、資源の循環や環境負荷の低減を目的とした企業、団体等による先駆的で効果的な技術・事業、活動・教育の事例を募集し、優れた取組に対して表彰をするというもの。愛知万博開催を契機に2005年より毎年1回、公募によって事例を募集し、選考委員会による選考を経て金・銀・銅賞、優秀賞及び特別賞(名古屋市長賞、中日新聞社賞)が授与されるのだそうで、新しい生産スタイルや生活スタイルを文化として社会に根付かせ、資源循環型社会の形成を促進することをねらいとしているのだという。8回目となる今回は48の企業・団体がエントリーし、加藤建設の『エコミーティング活動』が銀賞受賞となったのだ。過去に“活動”で銀賞を受賞した例はなく、当社のエコミーティング活動に対する高い期待と評価が伺える。

ホテルに入り会場のフロアを確認した後、僕らはホテルの喫茶店に入った。

「『愛知環境賞』は確か2回目ですよね?」

席に案内され、おかわり自由のブレンドコーヒーを2つ頼む。

コーヒーが出されると、係長は例のごとくコーヒーに砂糖をドバドバと入れる。

「そう、前回は『学戸ホタルの会』との協働で中日新聞社賞を受賞した時だね」

「今回は銀賞かぁ~、すごいっすね」

『愛知環境賞』は、その名の通り愛知県が主催する賞で、資源の循環や環境負荷の低減を目的とした企業、団体等による先駆的で効果的な技術・事業、活動・教育の事例を募集し、優れた取組に対して表彰をするというもの。愛知万博開催を契機に2005年より毎年1回、公募によって事例を募集し、選考委員会による選考を経て金・銀・銅賞、優秀賞及び特別賞(名古屋市長賞、中日新聞社賞)が授与されるのだそうで、新しい生産スタイルや生活スタイルを文化として社会に根付かせ、資源循環型社会の形成を促進することをねらいとしているのだという。8回目となる今回は48の企業・団体がエントリーし、加藤建設の『エコミーティング活動』が銀賞受賞となったのだ。過去に“活動”で銀賞を受賞した例はなく、当社のエコミーティング活動に対する高い期待と評価が伺える。

「そういえばエコミーティング活動って、なんで始まったんですかねぇ」

「そもそもは2009年頃に社長が言い出したんだけどさ」

係長は顔を寄せると、小さい声で言った。

「…うちの社長が『環境だのエコだのって言葉、実は嫌いなんだよね』とか言っちゃった話、知ってるか?」

僕はコーヒーを噴出しそうになる

「はぁっ!?何すかそれ!?」

「わはは、面白い事言うだろ!?」

「なんてこった…今日は愛知環境賞の授賞式だってのに…」

「いやいや、別に『環境なんてクソ食らえ!』って意味じゃないから誤解しないでくれよ?さっきカトケン君が俺に似たようなことを言ったけど、まさにアレさ」

「?」

「『健康の為なら死んでもいい』って奴さ。

それじゃ本末転倒だよね。

社長が『嫌い』って言ってるのは、『自然環境を守る為なら、人類を抹殺するのが一番手っ取り早い』っていう理屈さ。

環境のこと『だけ』に目を向ける偏った『環境保護』じゃ無くて、いかに『共存していく』かを考えること、それが『エコミーティング』なんじゃないかなあ」

係長はふと腕時計に目をやる。

「おっと、そろそろ会場に行かないと席が無くなっちゃうな。折角だからど真ん中の真正面取らないと、勿体無いもんな」

「そもそもは2009年頃に社長が言い出したんだけどさ」

係長は顔を寄せると、小さい声で言った。

「…うちの社長が『環境だのエコだのって言葉、実は嫌いなんだよね』とか言っちゃった話、知ってるか?」

僕はコーヒーを噴出しそうになる

「はぁっ!?何すかそれ!?」

「わはは、面白い事言うだろ!?」

「なんてこった…今日は愛知環境賞の授賞式だってのに…」

「いやいや、別に『環境なんてクソ食らえ!』って意味じゃないから誤解しないでくれよ?さっきカトケン君が俺に似たようなことを言ったけど、まさにアレさ」

「?」

「『健康の為なら死んでもいい』って奴さ。

それじゃ本末転倒だよね。

社長が『嫌い』って言ってるのは、『自然環境を守る為なら、人類を抹殺するのが一番手っ取り早い』っていう理屈さ。

環境のこと『だけ』に目を向ける偏った『環境保護』じゃ無くて、いかに『共存していく』かを考えること、それが『エコミーティング』なんじゃないかなあ」

係長はふと腕時計に目をやる。

「おっと、そろそろ会場に行かないと席が無くなっちゃうな。折角だからど真ん中の真正面取らないと、勿体無いもんな」

「エコミーティング活動とは、”人と自然との共生”、”地域から頼られる建設会社”を目指して、人や自然といった環境に配慮した提案・協議・実施をする活動です」

『2012愛知環境賞 銀賞 株式会社加藤建設』と映し出されたスクリーンを背に、社長が受賞の挨拶をしている。

「…どうしても建設業は、自然破壊の元凶と見られがちですが、自然環境や住環境に配慮した工事をすることも建設業の役割と考え、次の世代の為に出来ることをはじめようと、3年ほど前からスタートしました…」

ああっ、そうか…。

今の社長の挨拶の言葉で、僕は唐突に全てがつながった気がした。

電撃が僕の身体を貫くような感覚。

加藤建設に入社して、漠然と考えていたこと…建設会社は穴を掘ったり橋を造ったりするだけじゃない。もっと自然や地域社会に貢献できることがたくさんあるんじゃないか、という僕なりの課題。

それが今、つながった。

『2012愛知環境賞 銀賞 株式会社加藤建設』と映し出されたスクリーンを背に、社長が受賞の挨拶をしている。

「…どうしても建設業は、自然破壊の元凶と見られがちですが、自然環境や住環境に配慮した工事をすることも建設業の役割と考え、次の世代の為に出来ることをはじめようと、3年ほど前からスタートしました…」

ああっ、そうか…。

今の社長の挨拶の言葉で、僕は唐突に全てがつながった気がした。

電撃が僕の身体を貫くような感覚。

加藤建設に入社して、漠然と考えていたこと…建設会社は穴を掘ったり橋を造ったりするだけじゃない。もっと自然や地域社会に貢献できることがたくさんあるんじゃないか、という僕なりの課題。

それが今、つながった。

水質浄化技術で、住民と一緒になって

ホタルが舞う自然を取り戻すことが

できた。

ホタルが舞う自然を取り戻すことが

できた。

新しい技術を開発して、

CO2の削減につながった。

CO2の削減につながった。

新しい技術を作り上げる為に、

勉強し続けなければいけないことを知った。

勉強し続けなければいけないことを知った。

そして、たとえ小さなことでも、

『行動を起こすこと』が大事だと学んだ。

『行動を起こすこと』が大事だと学んだ。

それは、何の為に?

それは、自然と共存する為。

そして、次の世代の子供たちの為。

それは、自然と共存する為。

そして、次の世代の子供たちの為。

シンプルだ。シンプルすぎる。

何で今まで、そこまで考え付かなかったんだろう?

僕たち建設に携わる者たちが、考え方を少し柔軟にし、創りだすものを人の都合を優先したものから、自然の循環の中に溶け込むものへ工夫するだけで、自然との共生は必ず実現できる。

そして僕たちは、自然と共生できる場所を大切にする『美しいまち』を創り、その暮らしのなかで育まれる『豊かさの記憶』を、子どもたちに伝えていく。

そのために、うちの会社はこれからも技術を磨き、学び、広め、進んでいくだろう。

そしてその会社に属する僕の役目は、その考え方を広く普及させることなんだ。

何で今まで、そこまで考え付かなかったんだろう?

僕たち建設に携わる者たちが、考え方を少し柔軟にし、創りだすものを人の都合を優先したものから、自然の循環の中に溶け込むものへ工夫するだけで、自然との共生は必ず実現できる。

そして僕たちは、自然と共生できる場所を大切にする『美しいまち』を創り、その暮らしのなかで育まれる『豊かさの記憶』を、子どもたちに伝えていく。

そのために、うちの会社はこれからも技術を磨き、学び、広め、進んでいくだろう。

そしてその会社に属する僕の役目は、その考え方を広く普及させることなんだ。

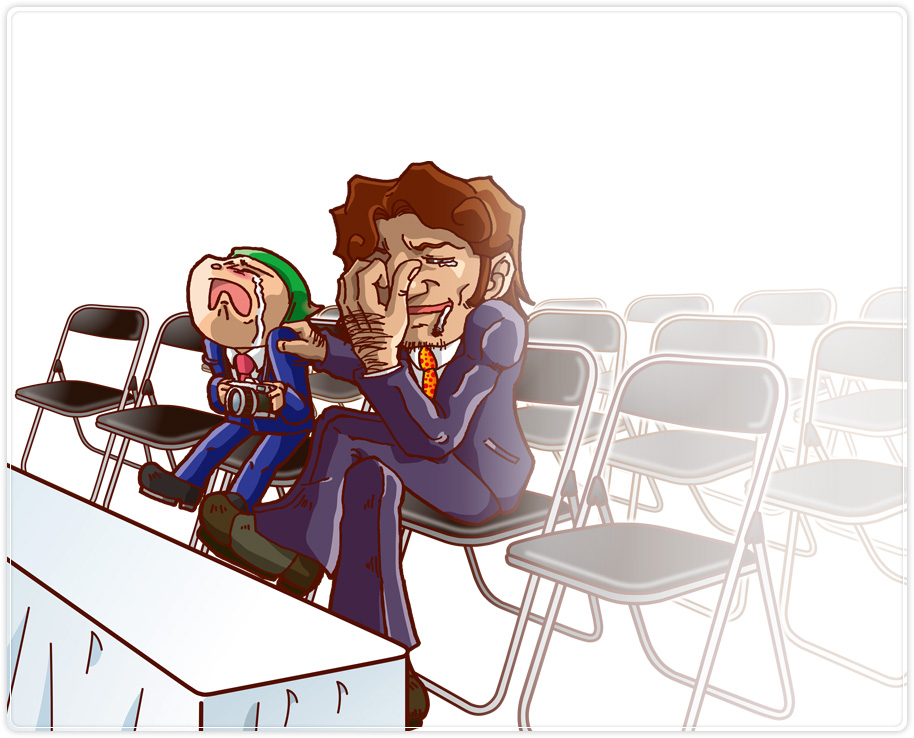

「…カトケンくん」

隣に座る係長が声を潜めて話しかける。

「なんすか…静かにしてくださいよ」

「うん…でも、隣で鼻を啜るの、やめてくれないかな」

係長は駅前でよく配っているような派手な絵柄のポケットティッシュを差し出す。

「泣くなよ、男だろ?」

「…ず…ずびばぜん…」

泣けてきた。いや、既に泣いていた。

社長の堂々たる姿とうれしそうな顔…

会社、いや建設業界が目指す目標…

そして自分の役目…

それに気付いたときに、こんなにも泣けるとは思わなかった。

僕は音を立てないように貰ったティッシュで鼻をかみ、

ステージにカメラを向けた。

隣に座る係長が声を潜めて話しかける。

「なんすか…静かにしてくださいよ」

「うん…でも、隣で鼻を啜るの、やめてくれないかな」

係長は駅前でよく配っているような派手な絵柄のポケットティッシュを差し出す。

「泣くなよ、男だろ?」

「…ず…ずびばぜん…」

泣けてきた。いや、既に泣いていた。

社長の堂々たる姿とうれしそうな顔…

会社、いや建設業界が目指す目標…

そして自分の役目…

それに気付いたときに、こんなにも泣けるとは思わなかった。

僕は音を立てないように貰ったティッシュで鼻をかみ、

ステージにカメラを向けた。

僕の自宅のすぐそばに、広い公園がある。都会の中にある、近隣住民の憩いの場となる自然公園。そこで遊ぶ近所の子供たちの嬌声が、よく聞こえてきた、僕自身も、休みの日には幼い孫娘を誘い、その原っぱでボール遊びをしたり、一緒に走り回ったりして遊んだ。

ある春の休日のこと。僕はいつものように子供たちと共に、その原っぱに出向いた。

『見て見て!ダンゴムシ!』

孫娘が小さな手で大切そうに包み込んで加藤に見せてくれたのは、身体を丸めたダンゴムシ。 二人で様子を窺っていると、ダンゴムシはやがて身体を伸ばし、怪訝そうに触覚を動かしながら、とことこと歩き出す。 その手のひらのこそばゆさに、幼い娘は無邪気に笑った。

秋にくぬぎの木から落ちたどんぐりが芽を出し、つくしやタンポポが他の雑草に負けじと生い茂る。草むらに隠れていた小さな虫たちが、春の日差しを求めて動き出す。 僕は孫娘と共に雑草をかき分け、飽きることなく新たな『いのち』探しに夢中になった。 自分が子供だった頃を思い出し、捕まえた虫のウンチクをたれてみたり、逆に図鑑で予想外に博識になった子どもたちに、ダンゴムシの性別の見分け方を教えられたり…

様々な『いのち』が輝く、都会の中の小さな自然。

ささやかながらも、心が豊かになるひととき。

ある春の休日のこと。僕はいつものように子供たちと共に、その原っぱに出向いた。

『見て見て!ダンゴムシ!』

孫娘が小さな手で大切そうに包み込んで加藤に見せてくれたのは、身体を丸めたダンゴムシ。 二人で様子を窺っていると、ダンゴムシはやがて身体を伸ばし、怪訝そうに触覚を動かしながら、とことこと歩き出す。 その手のひらのこそばゆさに、幼い娘は無邪気に笑った。

秋にくぬぎの木から落ちたどんぐりが芽を出し、つくしやタンポポが他の雑草に負けじと生い茂る。草むらに隠れていた小さな虫たちが、春の日差しを求めて動き出す。 僕は孫娘と共に雑草をかき分け、飽きることなく新たな『いのち』探しに夢中になった。 自分が子供だった頃を思い出し、捕まえた虫のウンチクをたれてみたり、逆に図鑑で予想外に博識になった子どもたちに、ダンゴムシの性別の見分け方を教えられたり…

様々な『いのち』が輝く、都会の中の小さな自然。

ささやかながらも、心が豊かになるひととき。

…そんな心が豊かになるひとときをぶち壊す、聞き慣れた男の声がする。

「おーい、カトケンくん」

チノパンにサーモンピンクのポロシャツ、ワークブーツという、年甲斐も無い出で立ちをした係長…いや今は定年退職した元係長が、ホットドッグ片手に呑気に手を振っていた。

僕は気付かない振りをしようとしたが、幼い孫娘にはそんな僕の願いを知る由も無く、嬉々として反応してしまった。

「あ、おじいちゃん!」

「おー、大きくなったねえ」

駆け寄る我が孫娘を、元係長が受け止め、抱き上げる。

「おまわりさーん、こっちでーす」

「おいおい、ずいぶんなご挨拶じゃないか」

「何も定年退職してまで付きまとうこと無いでしょ」

「ひどいなあ…我が家のはす向かいに後からわざわざ引っ越してきたのは、キミじゃないか」

結婚と同時に自宅を買ったのがおよそ30年前。同じ駅なのはまあ仕方ないかなとも思ったが、まさかはす向かいに係長、もとい元係長が住んでいたと知ったのは、引越しそばを持って挨拶しに行った時だから後の祭り。表札を見て同じ苗字であることは大して気にならなかったが、まさか本人が出てくるとは思わなかった。

「…返す言葉もございません」

「お孫ちゃん可愛いねえ…おばあちゃん似で良かったねえ…」

「どういう意味ですか」

「おーい、カトケンくん」

チノパンにサーモンピンクのポロシャツ、ワークブーツという、年甲斐も無い出で立ちをした係長…いや今は定年退職した元係長が、ホットドッグ片手に呑気に手を振っていた。

僕は気付かない振りをしようとしたが、幼い孫娘にはそんな僕の願いを知る由も無く、嬉々として反応してしまった。

「あ、おじいちゃん!」

「おー、大きくなったねえ」

駆け寄る我が孫娘を、元係長が受け止め、抱き上げる。

「おまわりさーん、こっちでーす」

「おいおい、ずいぶんなご挨拶じゃないか」

「何も定年退職してまで付きまとうこと無いでしょ」

「ひどいなあ…我が家のはす向かいに後からわざわざ引っ越してきたのは、キミじゃないか」

結婚と同時に自宅を買ったのがおよそ30年前。同じ駅なのはまあ仕方ないかなとも思ったが、まさかはす向かいに係長、もとい元係長が住んでいたと知ったのは、引越しそばを持って挨拶しに行った時だから後の祭り。表札を見て同じ苗字であることは大して気にならなかったが、まさか本人が出てくるとは思わなかった。

「…返す言葉もございません」

「お孫ちゃん可愛いねえ…おばあちゃん似で良かったねえ…」

「どういう意味ですか」

元係長はなぜかその後順当に出世して、何年か前には退職していた。僕も30年という月日の中で、それなりの立場として働いている。この30年で色々なことが世界ではあった。が、基本的にはあまり変わっていない。

技術の革新、経済動向、世界の仕組…様々なことは変わった。が、基本的には大きく変わっていない。人々の暮らしも、自然との関わり方も。

…もっとも、一番変わっていないのは、このうららかな元係長な訳だが。

孫娘は元係長から離れると、原っぱで何かを一生懸命拾っている。自分が子どものときもそうだったし、自分の子どももそうだった。大人同士の会話は、とかく退屈なのだ。

「どうよカトケンくん、変わりは無いかい?」

「おかげさまで」

「いい季節になったねぇ」

元係長は僕の孫娘を見ながら、目を細める。

「この季節は虫も一杯いるし、お孫ちゃんも楽しいだろうなあ。俺も倅(せがれ)を連れてよく遊びに来たもんだ」

「この公園も、なんだかんだよく手入れがされてますよね」

「昔は環境破壊だ何だとかよく言ってたけど、あんまり変わってないよね」

「そうっすね…」

自分が子どもの頃には、比較的都心に近いところでも、原っぱや田んぼが広がっていた。春には花を摘み、夏には虫やザリガニを捕え、秋には木の実を採り、冬には凍えながらも雪で遊んだものだった。

技術の革新、経済動向、世界の仕組…様々なことは変わった。が、基本的には大きく変わっていない。人々の暮らしも、自然との関わり方も。

…もっとも、一番変わっていないのは、このうららかな元係長な訳だが。

孫娘は元係長から離れると、原っぱで何かを一生懸命拾っている。自分が子どものときもそうだったし、自分の子どももそうだった。大人同士の会話は、とかく退屈なのだ。

「どうよカトケンくん、変わりは無いかい?」

「おかげさまで」

「いい季節になったねぇ」

元係長は僕の孫娘を見ながら、目を細める。

「この季節は虫も一杯いるし、お孫ちゃんも楽しいだろうなあ。俺も倅(せがれ)を連れてよく遊びに来たもんだ」

「この公園も、なんだかんだよく手入れがされてますよね」

「昔は環境破壊だ何だとかよく言ってたけど、あんまり変わってないよね」

「そうっすね…」

自分が子どもの頃には、比較的都心に近いところでも、原っぱや田んぼが広がっていた。春には花を摘み、夏には虫やザリガニを捕え、秋には木の実を採り、冬には凍えながらも雪で遊んだものだった。

時が過ぎ、確かに原っぱや田んぼが減っていたりはするものの、全く無くなってしまっているわけではない。こうして公園の原っぱで自然と触れ合うことも出来るし、里山も川も多少形を変えながらも残っている。

勿論この世界は、数ある平行世界の一つに過ぎないのかもしれない。ある平行世界では自然が消え、荒廃した世界になっていたのかもしれない。またある世界では、災害で壊滅した世界になっていたのかもしれない。でも幸い、僕が住む世界の住人たちは、後世へバトンを繋ぐことが出来たのではないだろうか?

いやっ、残すことができた

というべきなのかもしれない。

僕たちは幸い、豊かさの記憶を、

後世へ繋ぐことが出来たのだ。

勿論この世界は、数ある平行世界の一つに過ぎないのかもしれない。ある平行世界では自然が消え、荒廃した世界になっていたのかもしれない。またある世界では、災害で壊滅した世界になっていたのかもしれない。でも幸い、僕が住む世界の住人たちは、後世へバトンを繋ぐことが出来たのではないだろうか?

「おじいちゃーん」娘が遠くから走ってくる。

「ねえ!手を出して!」

ひまわりの様な満面の笑みを浮かべる孫娘。その笑みに隠された黒い企みを僕は知っているが、元係長は知る由も無い。僕は思わずニヤニヤしてしまう。

「ねぇ、おじいちゃん!いいものあげる!」

「ん~?何かおじいちゃんにくれるのかなあ~?」

元係長は目尻を下げて片手を出した。僕は出さなかった。我が孫娘は元係長のその手に何かを乗せた。

「はい、どーぞ!」

迂闊である。

「ん…木の実…?おわっ!?」

元係長が手に置かれた物を振り払う。

僕は爆笑し、娘に問う。

「何をあげたの?」

孫娘は元気に答えた。

「ダンゴムシ!20匹!」

「ねえ!手を出して!」

ひまわりの様な満面の笑みを浮かべる孫娘。その笑みに隠された黒い企みを僕は知っているが、元係長は知る由も無い。僕は思わずニヤニヤしてしまう。

「ねぇ、おじいちゃん!いいものあげる!」

「ん~?何かおじいちゃんにくれるのかなあ~?」

元係長は目尻を下げて片手を出した。僕は出さなかった。我が孫娘は元係長のその手に何かを乗せた。

「はい、どーぞ!」

迂闊である。

「ん…木の実…?おわっ!?」

元係長が手に置かれた物を振り払う。

僕は爆笑し、娘に問う。

「何をあげたの?」

孫娘は元気に答えた。

「ダンゴムシ!20匹!」