第4章

"柳は緑、花は紅"

~自然から学ぶこと~

「おーい、カトケン君」

正月気分もすっかり抜けた1月中旬のある日。

加藤建設のWebサイトの制作をお願いしている会社のデザイナーさんからの連絡を受け、新たにWebサイトに掲出してもらった新着情報の内容を確認し終えた僕に、甘~い 缶コーヒーを片手にした係長が声をかけてきた。

「どうしたの?眉間にしわ寄せちゃって」

「Webのチェックしながら、たまには工法の勉強でもしようと思って」

「うんうん、若者が勉強するのは大いに結構だねぇ…『ボーイズ・ビー・アンビシャス』ってか」

…何でこの人はいちいち言うことが爺くさいのだろう。

広報担当である僕の仕事の一つに、こまめなWebサイトの更新業務がある。

たとえば加藤建設がかかわることが新聞に掲載されたらその記事内容を掲載するし、新しい技術や施工事例ができたらその紹介ページを作ったりする。以前は、それらは新聞記事の切り抜きをコピーしたものをお取引先に配布してみたり、各工法のパンフレットを作成して配布したり、ということで自社の強みをアピールしていたという。

しかし今は、これだけインターネットが発達したご時世である。企業情報はもちろん、工法にしても各事業所の所在地にしても、まずはWebサイトで様々な人々に『調べられる』ことが多い。それだけに、個人的にはWebサイトが長らく更新されていないと見受けられる企業は、やっぱりどこか元気がないというか、大丈夫かな?と思われても仕方がないのではないか、などと思ってしまう。

Webサイトの更新はある意味会社の『活気』を示す指標として判断されることも多いのではないだろうか。

そして、僕のように建設会社にいながらも、実は建設に関する知識が浅い人間にとって、基礎知識を蓄えるには、Webサイトは非常に有用だ。加藤建設が扱う工法も多岐にわたり、それぞれ工法紹介のページがあるのだが、ここだけの話僕はその全てを読み切れていない。

正月気分もすっかり抜けた1月中旬のある日。

加藤建設のWebサイトの制作をお願いしている会社のデザイナーさんからの連絡を受け、新たにWebサイトに掲出してもらった新着情報の内容を確認し終えた僕に、甘~い 缶コーヒーを片手にした係長が声をかけてきた。

「どうしたの?眉間にしわ寄せちゃって」

「Webのチェックしながら、たまには工法の勉強でもしようと思って」

「うんうん、若者が勉強するのは大いに結構だねぇ…『ボーイズ・ビー・アンビシャス』ってか」

…何でこの人はいちいち言うことが爺くさいのだろう。

広報担当である僕の仕事の一つに、こまめなWebサイトの更新業務がある。

たとえば加藤建設がかかわることが新聞に掲載されたらその記事内容を掲載するし、新しい技術や施工事例ができたらその紹介ページを作ったりする。以前は、それらは新聞記事の切り抜きをコピーしたものをお取引先に配布してみたり、各工法のパンフレットを作成して配布したり、ということで自社の強みをアピールしていたという。

しかし今は、これだけインターネットが発達したご時世である。企業情報はもちろん、工法にしても各事業所の所在地にしても、まずはWebサイトで様々な人々に『調べられる』ことが多い。それだけに、個人的にはWebサイトが長らく更新されていないと見受けられる企業は、やっぱりどこか元気がないというか、大丈夫かな?と思われても仕方がないのではないか、などと思ってしまう。

Webサイトの更新はある意味会社の『活気』を示す指標として判断されることも多いのではないだろうか。

そして、僕のように建設会社にいながらも、実は建設に関する知識が浅い人間にとって、基礎知識を蓄えるには、Webサイトは非常に有用だ。加藤建設が扱う工法も多岐にわたり、それぞれ工法紹介のページがあるのだが、ここだけの話僕はその全てを読み切れていない。

「で、なんの工法を見てるの?」

「…遅ればせながら、アーバンリング工法の勉強中です」

「あー、来週押上で講習会があるもんなぁ」

椅子に座りながら、係長は画面を覗き込む。

係長は普段は適当な割に、こういう講習会や講演会の類はどんなに忙しくても必ず都合をつけて参加しているようだ。そして普通の人なら絶対避けたいと思うであろう正面の一番前の席に陣取り、講師の方に質問攻めをする。

勉強熱心というか、がめついというのかは意見が分かれるだろうが、 係長の知識の豊富さは、この『知識獲得に対する貪欲さ』に由来するのだろう。この点は、見習うべき数少ないところなのかもしれない。

「そういえばうちの会社って、色々講習会とか研修とかありますよねぇ」

「そうだね…うちの会社は『見聞を広める』事を重要視しているからね。

まあアレだ、そういう研修には金に糸目をつけないってことだね」

「あぁ…そういえばお寺の研修とかも、ありましたよね…」

「あー、正眼寺なぁ~…あれはキツイよなあ…」

「そうっすねえ…」

係長も僕も、思わず遠い目をしてしまう。

加藤建設では毎年6月から7月頃に、中途入社社員も含む新入社員を対象に、正眼寺という禅寺で約1週間の研修がある。僕も参加したが、一日中座禅を組む、とにかく厳しい研修である。ただ、わが社の従業員は基本的には全員参加しているので、その研修は加藤建設の『共通認識』として、事あるごとに話題に上る。

そして皆、遠い目をするのだ…。

「…遅ればせながら、アーバンリング工法の勉強中です」

「あー、来週押上で講習会があるもんなぁ」

椅子に座りながら、係長は画面を覗き込む。

係長は普段は適当な割に、こういう講習会や講演会の類はどんなに忙しくても必ず都合をつけて参加しているようだ。そして普通の人なら絶対避けたいと思うであろう正面の一番前の席に陣取り、講師の方に質問攻めをする。

勉強熱心というか、がめついというのかは意見が分かれるだろうが、 係長の知識の豊富さは、この『知識獲得に対する貪欲さ』に由来するのだろう。この点は、見習うべき数少ないところなのかもしれない。

「そういえばうちの会社って、色々講習会とか研修とかありますよねぇ」

「そうだね…うちの会社は『見聞を広める』事を重要視しているからね。

まあアレだ、そういう研修には金に糸目をつけないってことだね」

「あぁ…そういえばお寺の研修とかも、ありましたよね…」

「あー、正眼寺なぁ~…あれはキツイよなあ…」

「そうっすねえ…」

係長も僕も、思わず遠い目をしてしまう。

加藤建設では毎年6月から7月頃に、中途入社社員も含む新入社員を対象に、正眼寺という禅寺で約1週間の研修がある。僕も参加したが、一日中座禅を組む、とにかく厳しい研修である。ただ、わが社の従業員は基本的には全員参加しているので、その研修は加藤建設の『共通認識』として、事あるごとに話題に上る。

そして皆、遠い目をするのだ…。

「そういえばさ」僕より早く禅寺での日々の記憶から帰還した係長が、

何かを振り払うように話題を変えた。

「去年の夏に行った研修は、また目先が変わって面白かったよ」

「あ、泊まりでどっかに行ってましたよね。何かの新工法とかですか?」

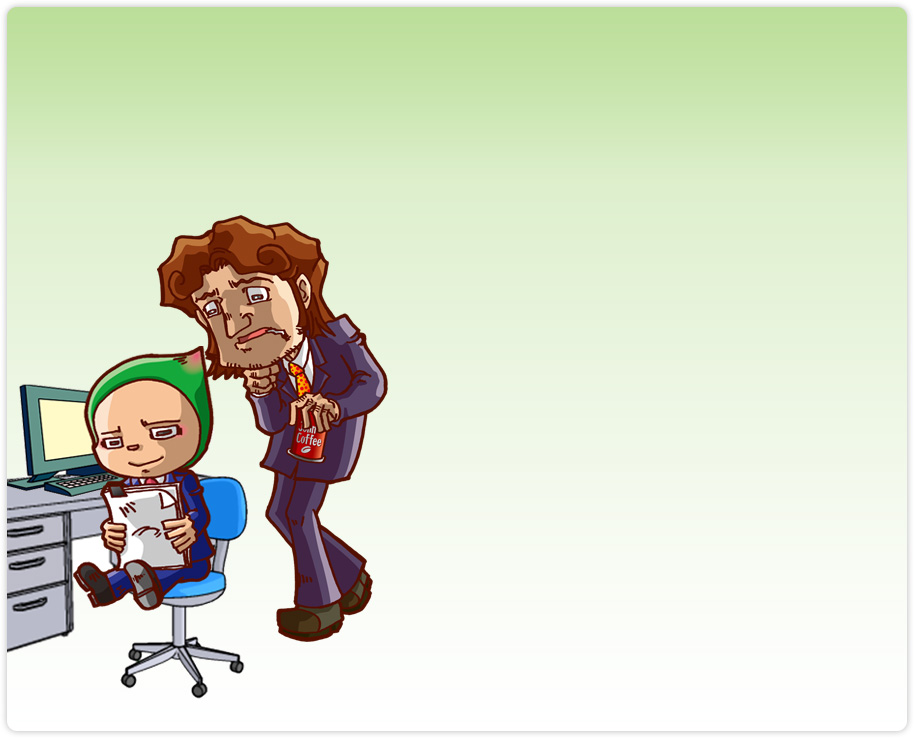

「いやいや、うちの会社がやる研修って、新しい工法を学びましょう、ってやつばかりじゃないんだ。その時は、『近自然工法』っていう奴だったんだけど、凄く面白かったよ」

1969年。アメリカにおいて、世界に先駆けてある画期的な法律が連邦議会を通過した。

国家環境政策法、通称NEPA。

たとえば道路やダムなどの建設は、環境に著しい影響を及ぼす恐れがある。これらの『行為』を実施する際、事前に環境への影響を調査、予測、評価し、その結果を公表して地域住民等の意見を聴き、環境配慮を行う手続、いわゆる『環境アセスメント』を実施することを義務付け、連邦政府の環境保全の役割と責任を法的に明確化した。

NEPAは世界各国の環境アセスメント制度導入を促し、国際社会が『環境問題』に取り組む契機となった。建設機械の大型化や土木材料の開発などの技術革新が進み、大規模な国土開発の構想が進む中、人間が自然界に与える『負のインパクト』に、世界各国は歯止めをかけるべく動き出したのだ。

一旦破壊されてしまった生態系は、自然の回復能力をもって元の状態に回復するまでに、途方もない年月を要する。場合によっては、回復すらしないこともありうる。そこでヨーロッパ諸国、とくにスイスやドイツでは、破壊されてしまった自然生態系を、人間の手である程度まで回復させる手助けをする『復元工法』が誕生した。

「去年の夏に行った研修は、また目先が変わって面白かったよ」

「あ、泊まりでどっかに行ってましたよね。何かの新工法とかですか?」

「いやいや、うちの会社がやる研修って、新しい工法を学びましょう、ってやつばかりじゃないんだ。その時は、『近自然工法』っていう奴だったんだけど、凄く面白かったよ」

1969年。アメリカにおいて、世界に先駆けてある画期的な法律が連邦議会を通過した。

国家環境政策法、通称NEPA。

たとえば道路やダムなどの建設は、環境に著しい影響を及ぼす恐れがある。これらの『行為』を実施する際、事前に環境への影響を調査、予測、評価し、その結果を公表して地域住民等の意見を聴き、環境配慮を行う手続、いわゆる『環境アセスメント』を実施することを義務付け、連邦政府の環境保全の役割と責任を法的に明確化した。

NEPAは世界各国の環境アセスメント制度導入を促し、国際社会が『環境問題』に取り組む契機となった。建設機械の大型化や土木材料の開発などの技術革新が進み、大規模な国土開発の構想が進む中、人間が自然界に与える『負のインパクト』に、世界各国は歯止めをかけるべく動き出したのだ。

一旦破壊されてしまった生態系は、自然の回復能力をもって元の状態に回復するまでに、途方もない年月を要する。場合によっては、回復すらしないこともありうる。そこでヨーロッパ諸国、とくにスイスやドイツでは、破壊されてしまった自然生態系を、人間の手である程度まで回復させる手助けをする『復元工法』が誕生した。

「うーん…『近自然』って、わかったようなわからないような言葉ですね…」

「確かにあまりなじみのない言葉だよな。そもそもはドイツ語で“Naturnaher”、『自然に近づけていく』という言葉の直訳で、西日本科学技術研究所の福留先生がその概念とともに日本に紹介したんだ」

「あ、なるほど…人間の手で『自然に近い状態』にしていく工法、と考えればいいのか」

8月上旬、よさこい祭りの頃。

四万十川源流にほど近い高知県○○市の研修所で、『近自然工法体験研修』はスタートした。

研修生は加藤建設の社員と造園業で近自然工法を目指す職人の方々が合同での参加となった。

初日は座学。

自然の生態系の復元といっても、容易なことではない。が、基本的なことが一つあるという。

それは“生態系・エコシステムに着目する”ということ。

自然には生き物や植物など様々なものが生態ピラミッドのサイクルの中で維持・発展していく。

どうすることで生態ピラミッドがうまく形成されるのか、またそこで 活かせる土木技術とは何かを学ぶことで“環境と土木の関係”を新たに認識する。

このことが一番大事なのだそうだ。

「確かにあまりなじみのない言葉だよな。そもそもはドイツ語で“Naturnaher”、『自然に近づけていく』という言葉の直訳で、西日本科学技術研究所の福留先生がその概念とともに日本に紹介したんだ」

「あ、なるほど…人間の手で『自然に近い状態』にしていく工法、と考えればいいのか」

8月上旬、よさこい祭りの頃。

四万十川源流にほど近い高知県○○市の研修所で、『近自然工法体験研修』はスタートした。

研修生は加藤建設の社員と造園業で近自然工法を目指す職人の方々が合同での参加となった。

初日は座学。

自然の生態系の復元といっても、容易なことではない。が、基本的なことが一つあるという。

それは“生態系・エコシステムに着目する”ということ。

自然には生き物や植物など様々なものが生態ピラミッドのサイクルの中で維持・発展していく。

どうすることで生態ピラミッドがうまく形成されるのか、またそこで 活かせる土木技術とは何かを学ぶことで“環境と土木の関係”を新たに認識する。

このことが一番大事なのだそうだ。

また、近自然工法において、講師である西日本科学技術研究所代表・福留氏が提唱する『4つの事柄』があるのだという。

1. 材料を持ち込まない、持ち出さない

2. 近くの材料を利用する(15m以内)

3. 基本的に石や木に傷をつけない

4. 伝統工法の技術を用いる

これら基礎理論を頭に叩き込み、翌日からは実地研修が開始される。

研修はそれぞれ、『河川の研修』『山道の研修』などのテーマがあり、係長は『河川の研修』に参加したのだそうだ。

河川研修では河川の水の動きや蛇行特性、石の配置などの概論の説明を受け、実際に川の中に入って石を移動させ、『自然に近い』川の流れを作り出す。水は蛇行するものであり、水の動きを踏まえて土砂の流れや石の形を観察すると、おのずと『自然に近い』川の姿が浮かび上がってくるのだという。

川の流れが自然なものであれば生態系は崩れない。

そして自然な川の流れを知ることは、河川工事をするにあたって

二つの意味がある。

一つは、人間が崩してしまった生態系を復元することが出来る。

そしてもう一つは、工事に臨む際、生態系を崩すことなく工事の計画が立てることが出来るのだ。

1. 材料を持ち込まない、持ち出さない

2. 近くの材料を利用する(15m以内)

3. 基本的に石や木に傷をつけない

4. 伝統工法の技術を用いる

これら基礎理論を頭に叩き込み、翌日からは実地研修が開始される。

研修はそれぞれ、『河川の研修』『山道の研修』などのテーマがあり、係長は『河川の研修』に参加したのだそうだ。

河川研修では河川の水の動きや蛇行特性、石の配置などの概論の説明を受け、実際に川の中に入って石を移動させ、『自然に近い』川の流れを作り出す。水は蛇行するものであり、水の動きを踏まえて土砂の流れや石の形を観察すると、おのずと『自然に近い』川の姿が浮かび上がってくるのだという。

川の流れが自然なものであれば生態系は崩れない。

そして自然な川の流れを知ることは、河川工事をするにあたって

二つの意味がある。

一つは、人間が崩してしまった生態系を復元することが出来る。

そしてもう一つは、工事に臨む際、生態系を崩すことなく工事の計画が立てることが出来るのだ。

「確かに面白そうっすね」

「内容も凄く濃いし、勉強になる研修だよ。だけど、どうしても大学時代の合宿所を思い出しちゃうんだよねえ…毎晩宴会だし」

「宴会っすか…」

酒を飲んで暴れている係長の姿が目に浮かぶ。

「あ、あと目先が変わった研修って言えばさ、農業体験研修。カトケン君は行ったっけ?」

「あー、行きました行きました!アレ何なんですか??」

確かに5月ごろ、唐突に『農業体験研修』というものに駆り出され、岐阜県恵那市の田んぼで田植えをしたことがあった。入社して割とすぐだったので、変わった会社だなあと思った記憶がある。

「違う違う、あれも列記とした加藤建設の研修なんだぜ」

農業体験研修は、加藤建設の創業100周年の一環として開始された研修で、正式には『アグリカルチャートレーニング』と呼ばれる。

「でも、何でよりによって農業なんですかね」

「建設業って自然を相手にする仕事だろ。だから、近自然工法にしても農業体験研修にしても、大地に触れることで見えてくることって、いっぱいあるんだと思う。そういった意味では、視野が広がる研修だと思うよ」 「なるほど…その発想は無かったです…」

実りあるものを得る為には、地道な努力の積み重ねが大切だし、自然と人との協調性が必要だ。天候に左右されながらも、自然の営みに合わせながら田植えをし、実りの季節を待つ農業…確かに自然を相手に工事をする建設業と似たところがあるかもしれない。

「内容も凄く濃いし、勉強になる研修だよ。だけど、どうしても大学時代の合宿所を思い出しちゃうんだよねえ…毎晩宴会だし」

「宴会っすか…」

酒を飲んで暴れている係長の姿が目に浮かぶ。

「あ、あと目先が変わった研修って言えばさ、農業体験研修。カトケン君は行ったっけ?」

「あー、行きました行きました!アレ何なんですか??」

確かに5月ごろ、唐突に『農業体験研修』というものに駆り出され、岐阜県恵那市の田んぼで田植えをしたことがあった。入社して割とすぐだったので、変わった会社だなあと思った記憶がある。

「違う違う、あれも列記とした加藤建設の研修なんだぜ」

農業体験研修は、加藤建設の創業100周年の一環として開始された研修で、正式には『アグリカルチャートレーニング』と呼ばれる。

「でも、何でよりによって農業なんですかね」

「建設業って自然を相手にする仕事だろ。だから、近自然工法にしても農業体験研修にしても、大地に触れることで見えてくることって、いっぱいあるんだと思う。そういった意味では、視野が広がる研修だと思うよ」 「なるほど…その発想は無かったです…」

実りあるものを得る為には、地道な努力の積み重ねが大切だし、自然と人との協調性が必要だ。天候に左右されながらも、自然の営みに合わせながら田植えをし、実りの季節を待つ農業…確かに自然を相手に工事をする建設業と似たところがあるかもしれない。

「きっとうちの会社はさ、俺らに新しい技術だけ勉強をしろってことだけじゃなくて、俺らの仕事がいかに自然に関わっているかを勉強して欲しいんだと思うんだよね。建設業って、自然の状態に手を入れて人間が住みやすい街づくりをすることだろ?でも、人間の独りよがりじゃダメなんだぜ、自然と協調しながら人間も生きていく必要があるんだぜ、ってさ。」

「なるほど…」

「さてと」空になった缶コーヒーを持ち、係長は立ち上がった。

「ちょっと出張の準備してくるわ」

「あれ、係長出張でしたっけ?」

「ん?その押上のアーバンリング工法の研修だけど…?」

僕のPC画面を顎で指しながら、係長は答えた。

「え、係長行くんですか!?」

「おう、『見聞を広げる』機会は活用しないとね」

足取り軽やかに、係長は部屋を出て行く。

…誘ってくれれば良いのに。冷たい上司だ。

その日の週末。僕は図書館にいた。

会社帰りに立ち寄った本屋の建築関係の専門書コーナーを徘徊し、専門書のあまりの高額さに向学心が萎えてしまった僕は、専門書の類は休みの日に図書館で読もう、と決めていた。とは言うものの僕が専門書を読んだところで理解には程遠く、それならばせめてとばかりにもっと気軽に読める建築関係の本を物色していた。

「なるほど…」

「さてと」空になった缶コーヒーを持ち、係長は立ち上がった。

「ちょっと出張の準備してくるわ」

「あれ、係長出張でしたっけ?」

「ん?その押上のアーバンリング工法の研修だけど…?」

僕のPC画面を顎で指しながら、係長は答えた。

「え、係長行くんですか!?」

「おう、『見聞を広げる』機会は活用しないとね」

足取り軽やかに、係長は部屋を出て行く。

…誘ってくれれば良いのに。冷たい上司だ。

その日の週末。僕は図書館にいた。

会社帰りに立ち寄った本屋の建築関係の専門書コーナーを徘徊し、専門書のあまりの高額さに向学心が萎えてしまった僕は、専門書の類は休みの日に図書館で読もう、と決めていた。とは言うものの僕が専門書を読んだところで理解には程遠く、それならばせめてとばかりにもっと気軽に読める建築関係の本を物色していた。

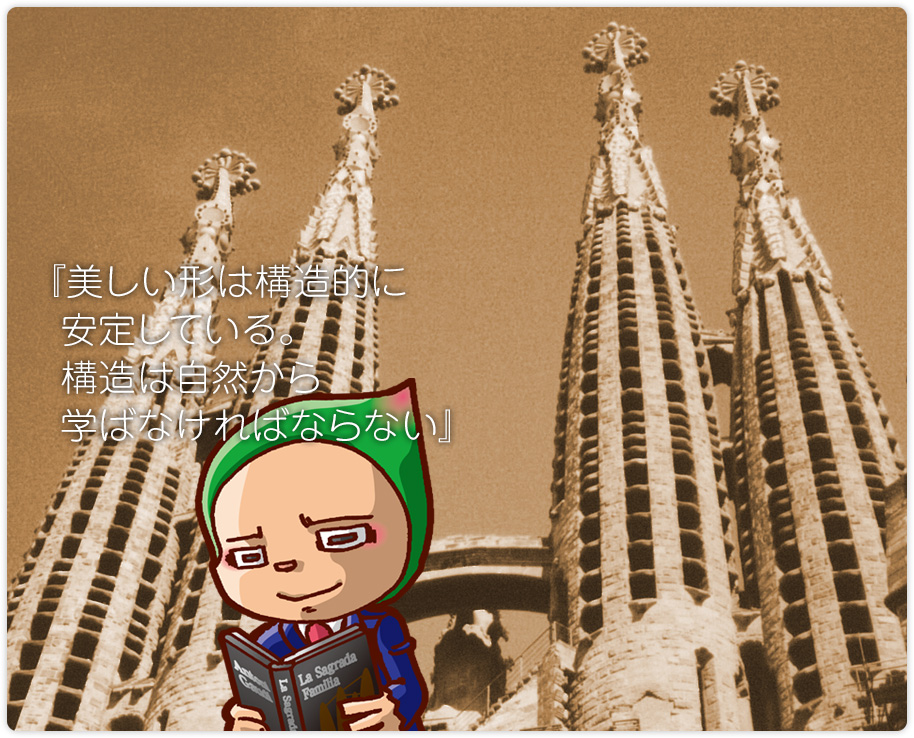

閑散とした『建築・土木』と書かれた専門書コーナーをしばらくうろうろし、僕は何の気なしに一冊の本を手に取った。その本の表紙には、その造型の美しさから無宗教の僕でさえも知っている、有名な教会の写真が載っていた。

サグラダ・ファミリア、聖家族教会。

スペインはバルセロナのシンボルとも言われている、未完成の教会。

1880年代初頭に着工し、完成までに300年はかかると言われたこの教会は、設計者である建築家、アントニ・ガウディの没後100周年にあたる2026年に完成する、とされているのだそうだ。その『異形』とも取れるデザインが僕は大好きで、サグラダ・ファミリアは死ぬまでにいつかは行ってみたい場所のひとつだった。

その本のページをパラパラとめくっていくと、ガウディの作品群が紹介されていた。サグラダ・ファミリアの他、レイアル広場の街灯、グエル公園、カサ・ミラ…柔らかな曲線、放射状のアーチ、緻密なデザイン。いずれもどこか生物的というか、それでいて見ていて何故か安心するデザインの数々。

ページを進めていくうちに、ガウディの設計思想にも繋がる、彼の言葉に目が留まった。

サグラダ・ファミリア、聖家族教会。

スペインはバルセロナのシンボルとも言われている、未完成の教会。

1880年代初頭に着工し、完成までに300年はかかると言われたこの教会は、設計者である建築家、アントニ・ガウディの没後100周年にあたる2026年に完成する、とされているのだそうだ。その『異形』とも取れるデザインが僕は大好きで、サグラダ・ファミリアは死ぬまでにいつかは行ってみたい場所のひとつだった。

その本のページをパラパラとめくっていくと、ガウディの作品群が紹介されていた。サグラダ・ファミリアの他、レイアル広場の街灯、グエル公園、カサ・ミラ…柔らかな曲線、放射状のアーチ、緻密なデザイン。いずれもどこか生物的というか、それでいて見ていて何故か安心するデザインの数々。

ページを進めていくうちに、ガウディの設計思想にも繋がる、彼の言葉に目が留まった。

その一言に、僕は少なからず衝撃を受けた。

…そうか、だから見ていて安心するのか。

建築家であるガウディは『デザイン』の中に『自然』を取り入れた。『人工』的である筈の建造物に隠された『自然』に倣った姿は、人の手によって造られた建造物としては非常にユニークで斬新なデザインなのかもしれない。が、そこに隠された『自然から学んだ構造』というスパイスが、見る者に安心感を与えているのだろう。そのデザインは安定し、見るものを魅了して止まないのだ。

自然から構造を学んだガウディ。

では、僕たちに置き換えたら、どうだろう?

僕は係長から聞いた『近自然工法』のことを思い出していた。

『自然に近づけていく』この工法は、自然の仕組みを理解し、人間が手を加えながらも『自然』な姿にしていくものだ。自然から構造を学び、自然の法則に準じた『安定』した風景を作る…それはつまり、自然と共存した姿。かの偉大なる建築家・ガウディ曰く、『美しい形』。

加藤建設に入社して、漠然と考えていたこと…建設会社は穴を掘ったりビルを建てたりするだけじゃない。もっと自然や地域社会に貢献できることがたくさんあるんじゃないか、という僕なりの課題。

その課題は、自然を知り、自然から学ぶことで解決し、僕たち建設会社が出来ることへと繋がっていくのではないだろうか。

…そうか、だから見ていて安心するのか。

建築家であるガウディは『デザイン』の中に『自然』を取り入れた。『人工』的である筈の建造物に隠された『自然』に倣った姿は、人の手によって造られた建造物としては非常にユニークで斬新なデザインなのかもしれない。が、そこに隠された『自然から学んだ構造』というスパイスが、見る者に安心感を与えているのだろう。そのデザインは安定し、見るものを魅了して止まないのだ。

自然から構造を学んだガウディ。

では、僕たちに置き換えたら、どうだろう?

僕は係長から聞いた『近自然工法』のことを思い出していた。

『自然に近づけていく』この工法は、自然の仕組みを理解し、人間が手を加えながらも『自然』な姿にしていくものだ。自然から構造を学び、自然の法則に準じた『安定』した風景を作る…それはつまり、自然と共存した姿。かの偉大なる建築家・ガウディ曰く、『美しい形』。

加藤建設に入社して、漠然と考えていたこと…建設会社は穴を掘ったりビルを建てたりするだけじゃない。もっと自然や地域社会に貢献できることがたくさんあるんじゃないか、という僕なりの課題。

その課題は、自然を知り、自然から学ぶことで解決し、僕たち建設会社が出来ることへと繋がっていくのではないだろうか。

勉強しなくちゃいけないことは、本当にたくさんあるんだ。工法や新技術だけじゃない。ある意味『自然』に『干渉』していく僕たちの仕事は、まず『自然』を知る必要があるんだ。

サグラダ・ファミリアの完成予定は、2026年。その頃僕は40代だ。願わくばその頃にはもう結婚していて、子供もいたりして欲しい。

その頃の世界は、果たして自然と人間が共存している、緑豊かな世界になっているだろうか?それとも、人間が一方的に自然を蹂躙してしまった、荒廃した世界になってしまっているのだろうか?

…いや、そんなことは無い。きっと自然と共存した、緑豊かな社会になっている。

その為の『技術』なんだ。そしてその為に、学ぶんだ。

そして僕たちが、自然と共存した社会を、作っていくんだ。

僕は手に取ったその本を借りることにした。そして、2026年にスペインに行くためには、毎月幾らずつ貯金をしなければならないのか、頭の中で想いを巡らせた。

サグラダ・ファミリアの完成予定は、2026年。その頃僕は40代だ。願わくばその頃にはもう結婚していて、子供もいたりして欲しい。

その頃の世界は、果たして自然と人間が共存している、緑豊かな世界になっているだろうか?それとも、人間が一方的に自然を蹂躙してしまった、荒廃した世界になってしまっているのだろうか?

…いや、そんなことは無い。きっと自然と共存した、緑豊かな社会になっている。

その為の『技術』なんだ。そしてその為に、学ぶんだ。

そして僕たちが、自然と共存した社会を、作っていくんだ。

僕は手に取ったその本を借りることにした。そして、2026年にスペインに行くためには、毎月幾らずつ貯金をしなければならないのか、頭の中で想いを巡らせた。