第6章

"自然と共に生きるとは・・・"

~建設業の進む道(後篇)~

「おーい、カトケンくん」

事務所の片隅に設置した水槽の中で、先日下水道工事の現場近くの川で捕まえてきた魚たちがのん気に泳いでいる。

僕が魚たちにえさを与えていると、会議を終えた係長が戻ってきた。

「お、お魚ちゃんたちのご機嫌はいかがかな?」

「みんな元気なもんですよ。えさも良く食べるし」

「こうしてみるとこいつら地味だよなあ・・・」

フナやモツゴ、スジエビ・・・言われてみると地味な奴らばっかりだ。

「で、どうしたんですか?」

「あ、そうそう」

係長は忘れてたといわんばかりに、ホームセンターの袋から新聞紙にくるまれた携帯電話ほどの包みを取り出した。

「コレ買ってきたんだ。水槽に入れてやってよ」

「またですか?一昨日はこの赤い水車小屋でしたよね」

魚たちを連れてきた当初の水槽は当然殺風景で、魚たちが隠れるところが何も無く、少しかわいそうだった。それを見兼ねた係長が、水槽の下に敷く砂利から始まり、水草、流木・オブジェと色々買ってきては水槽の中に入れ、水槽の中はあっという間に充実していった。今では魚たちもすっかり落ち着き、快適ライフを満喫しているようだった。

「で、今回は何を買ってきたんですか?」

「んっ? 良いだろコレ」

新聞をビリビリと破り、出てきたものを僕に突きつける。

「モアイ像。夢があるだろ?」

事務所の片隅に設置した水槽の中で、先日下水道工事の現場近くの川で捕まえてきた魚たちがのん気に泳いでいる。

僕が魚たちにえさを与えていると、会議を終えた係長が戻ってきた。

「お、お魚ちゃんたちのご機嫌はいかがかな?」

「みんな元気なもんですよ。えさも良く食べるし」

「こうしてみるとこいつら地味だよなあ・・・」

フナやモツゴ、スジエビ・・・言われてみると地味な奴らばっかりだ。

「で、どうしたんですか?」

「あ、そうそう」

係長は忘れてたといわんばかりに、ホームセンターの袋から新聞紙にくるまれた携帯電話ほどの包みを取り出した。

「コレ買ってきたんだ。水槽に入れてやってよ」

「またですか?一昨日はこの赤い水車小屋でしたよね」

魚たちを連れてきた当初の水槽は当然殺風景で、魚たちが隠れるところが何も無く、少しかわいそうだった。それを見兼ねた係長が、水槽の下に敷く砂利から始まり、水草、流木・オブジェと色々買ってきては水槽の中に入れ、水槽の中はあっという間に充実していった。今では魚たちもすっかり落ち着き、快適ライフを満喫しているようだった。

「で、今回は何を買ってきたんですか?」

「んっ? 良いだろコレ」

新聞をビリビリと破り、出てきたものを僕に突きつける。

「モアイ像。夢があるだろ?」

「今日はなんの会議だったんですか?」

「うん、あのホレ、『愛地球博賞』だっけ?のエントリー内容の報告だよ」

「・・・まさか『愛知環境賞』のことですか?」

「おう、それそれ」

係長はモアイ像のレイアウトを思案しながら答える。

『愛知環境賞』は、その名の通り愛知県が主催する賞で、資源の循環や環境負荷の低減を目的とした企業、団体等による先駆的で効果的な技術・事業、活動・教育の事例を募集し、優れた取組に対して表彰をするというもの。

愛知万博開催を契機に2005年より毎年1回、公募によって事例を募集し、選考委員会による選考を経て金・銀・銅賞、優秀賞及び特別賞(名古屋市長賞、中日新聞社賞)が授与されるのだそうで、新しい生産スタイルや生活スタイルを文化として社会に根付かせ、資源循環型社会の形成を促進することをねらいとしているのだという。

加藤建設は過去に『学戸ホタルの会』と協働で、2010年にエントリーし、中日新聞社賞を受賞したこともあるのだ。

「今回は何でエントリーするんでしたっけ?」

「この前話した『エコミーティング活動』だよ」

係長は書類の束を見せてくれた。今までの活動のまとめや報告書、当然現在進行中の案件もある。

「ふわー、これまとめるの大変ですね」

「応募申込書は共通様式があって、それに準じて書かなきゃいけないからね。てんやわんやで大忙しになるぞ」

「大忙しって・・・、僕もですか?」

「他人事みたいに言うねえ・・・このお魚ちゃんたちのことも、ちゃんと報告書上げてもらうからね」

「うん、あのホレ、『愛地球博賞』だっけ?のエントリー内容の報告だよ」

「・・・まさか『愛知環境賞』のことですか?」

「おう、それそれ」

係長はモアイ像のレイアウトを思案しながら答える。

『愛知環境賞』は、その名の通り愛知県が主催する賞で、資源の循環や環境負荷の低減を目的とした企業、団体等による先駆的で効果的な技術・事業、活動・教育の事例を募集し、優れた取組に対して表彰をするというもの。

愛知万博開催を契機に2005年より毎年1回、公募によって事例を募集し、選考委員会による選考を経て金・銀・銅賞、優秀賞及び特別賞(名古屋市長賞、中日新聞社賞)が授与されるのだそうで、新しい生産スタイルや生活スタイルを文化として社会に根付かせ、資源循環型社会の形成を促進することをねらいとしているのだという。

加藤建設は過去に『学戸ホタルの会』と協働で、2010年にエントリーし、中日新聞社賞を受賞したこともあるのだ。

「今回は何でエントリーするんでしたっけ?」

「この前話した『エコミーティング活動』だよ」

係長は書類の束を見せてくれた。今までの活動のまとめや報告書、当然現在進行中の案件もある。

「ふわー、これまとめるの大変ですね」

「応募申込書は共通様式があって、それに準じて書かなきゃいけないからね。てんやわんやで大忙しになるぞ」

「大忙しって・・・、僕もですか?」

「他人事みたいに言うねえ・・・このお魚ちゃんたちのことも、ちゃんと報告書上げてもらうからね」

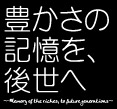

先日連れて帰ってきた魚たちは当然会社で飼うのが目的ではなく、『生態調査』が目的だった。連れて帰り、やっとのことで写真を撮り、この魚がどんな魚なのかを調べるのだ。

「で、魚の名前、わかった?」

「あらかたわかりました」

僕はプリントアウトした写真と一覧表を係長に渡す。

「良く撮れてるねえ~上手いもんだ」

「苦労しましたよ~、難しいんですよね、水槽の魚撮るのって」

「いやいた、大したもんだ。カトケンくん、いいカメラ持ってるしね。どれどれ・・・ギンブナ、モツゴ、スジエビ、カワバタモロコ??んん~??」

「どうしたんすか?」

「カトケンくーん、これ、多分間違いじゃない?」

係長が写真のうちの一枚を僕に戻す。

「いや、多分あってますよ」

今の僕には、淡水魚をかなり見分ける自信があった。インターネットや図鑑、本を片っ端から読み漁り、連れて帰ってきた魚たちの写真と付け合せ、名前を調べるという『同定作業』を、この3日間続けていたのだ。もし『淡水魚当てクイズ』が今あったら、相当いい線まで行く自信がある。

しかし、係長が意外なことを言った。

「いやさ、だってカワバタモロコってさ、絶滅危惧種だぜ?」

「絶滅危惧種…!?」

「で、魚の名前、わかった?」

「あらかたわかりました」

僕はプリントアウトした写真と一覧表を係長に渡す。

「良く撮れてるねえ~上手いもんだ」

「苦労しましたよ~、難しいんですよね、水槽の魚撮るのって」

「いやいた、大したもんだ。カトケンくん、いいカメラ持ってるしね。どれどれ・・・ギンブナ、モツゴ、スジエビ、カワバタモロコ??んん~??」

「どうしたんすか?」

「カトケンくーん、これ、多分間違いじゃない?」

係長が写真のうちの一枚を僕に戻す。

「いや、多分あってますよ」

今の僕には、淡水魚をかなり見分ける自信があった。インターネットや図鑑、本を片っ端から読み漁り、連れて帰ってきた魚たちの写真と付け合せ、名前を調べるという『同定作業』を、この3日間続けていたのだ。もし『淡水魚当てクイズ』が今あったら、相当いい線まで行く自信がある。

しかし、係長が意外なことを言った。

「いやさ、だってカワバタモロコってさ、絶滅危惧種だぜ?」

「絶滅危惧種…!?」

「いくらなんでもあの川だもん。流石にそれは無いだろ~」

「いやいやいや、だってこれ、見てくださいよ!」

僕は『カワバタモロコ』と特定した時にみたWebサイトを係長に見せた。どう見ても、事務所の片隅の水槽に泳いでいる魚たちの一匹である。

「あれ・・・ほんとだ・・・」

「でしょ!?合ってますよね!?このあたりの模様とか?」

「…うん、合ってるっぽいな!」

「すげー!マジかよ!!」

僕は興奮した。まさか自分が、そんなすごいものを発見したなんて!

お世辞にも綺麗とはいえないあの街中の川に、絶滅危惧種がいたなんて!ひょっとしてコレは、世紀の大発見ではないか?取材とか受けたり、ニュースに出たりしちゃうのか?

・・・などとウキウキ気分で僕はカワバタモロコの情報をWebで検索 し始めた。それまでは画像を中心に検索していただけだったので、 カワバタモロコがどんな魚なのかは知らなかったのだ。

…が、その検索結果は、僕を恐怖のどん底に落とすことになる。

『カワバタモロコ。コイ目コイ科カワバタモロコ属に分類される、淡水魚の一種。日本の固有種で、本州の静岡県以西~岡山県あたりまでと、四国の瀬戸内海側、福岡・佐賀周辺に局所的に分布する。

日本海側には生息しない。2011年4月現在、生息が確認されている府県すべてで、絶滅のおそれのある野生生物について記載した『レッドデータブック』に記載されている。環境省レッドリストでは『絶滅危惧IB類(EN)』に分類。

愛知県豊田市と西尾市では、本種が市の“天然記念物に指定”されている。』

「いやいやいや、だってこれ、見てくださいよ!」

僕は『カワバタモロコ』と特定した時にみたWebサイトを係長に見せた。どう見ても、事務所の片隅の水槽に泳いでいる魚たちの一匹である。

「あれ・・・ほんとだ・・・」

「でしょ!?合ってますよね!?このあたりの模様とか?」

「…うん、合ってるっぽいな!」

「すげー!マジかよ!!」

僕は興奮した。まさか自分が、そんなすごいものを発見したなんて!

お世辞にも綺麗とはいえないあの街中の川に、絶滅危惧種がいたなんて!ひょっとしてコレは、世紀の大発見ではないか?取材とか受けたり、ニュースに出たりしちゃうのか?

・・・などとウキウキ気分で僕はカワバタモロコの情報をWebで検索 し始めた。それまでは画像を中心に検索していただけだったので、 カワバタモロコがどんな魚なのかは知らなかったのだ。

…が、その検索結果は、僕を恐怖のどん底に落とすことになる。

『カワバタモロコ。コイ目コイ科カワバタモロコ属に分類される、淡水魚の一種。日本の固有種で、本州の静岡県以西~岡山県あたりまでと、四国の瀬戸内海側、福岡・佐賀周辺に局所的に分布する。

日本海側には生息しない。2011年4月現在、生息が確認されている府県すべてで、絶滅のおそれのある野生生物について記載した『レッドデータブック』に記載されている。環境省レッドリストでは『絶滅危惧IB類(EN)』に分類。

愛知県豊田市と西尾市では、本種が市の“天然記念物に指定”されている。』

「あばばばばば」

「カトケンくん、落ち着くんだ!」

「だだだって、ててっ天然記念物って!トキとかと一緒ですよ!!

とっ、捕っちゃダメじゃん!」

僕は慌てながら続く記事を読んだ。

『希少野生動植物保護条例に基づいて本種の野生個体の捕獲を禁じている自治体があり、違法な捕獲行為に対しては、罰則規定が設けられている』

「キャー!!!」

「大丈夫だ!立件前に自首すれば刑は軽くなるし、お勤め終えたら二階級特進だ!」

「いや網引き上げたの係長だし!僕じゃないですし!」

「『部下が勝手にやったことです』!」

「『上司の命令でやりました』!」

「おちつけカトケンくん!」

「係長どうしようどうしよう!捕まっちゃう!」

このままでは違った意味でニュースに出てしまう・・・。

僕たちは二人でおろおろしていたが、先に係長が我に返った。

「落ち着け!こういうのは専門家に聞くのが一番良い!」

係長はまだおろおろする僕を一喝すると、方々に電話をかけ始めた。

「カトケンくん、落ち着くんだ!」

「だだだって、ててっ天然記念物って!トキとかと一緒ですよ!!

とっ、捕っちゃダメじゃん!」

僕は慌てながら続く記事を読んだ。

『希少野生動植物保護条例に基づいて本種の野生個体の捕獲を禁じている自治体があり、違法な捕獲行為に対しては、罰則規定が設けられている』

「キャー!!!」

「大丈夫だ!立件前に自首すれば刑は軽くなるし、お勤め終えたら二階級特進だ!」

「いや網引き上げたの係長だし!僕じゃないですし!」

「『部下が勝手にやったことです』!」

「『上司の命令でやりました』!」

「おちつけカトケンくん!」

「係長どうしようどうしよう!捕まっちゃう!」

このままでは違った意味でニュースに出てしまう・・・。

僕たちは二人でおろおろしていたが、先に係長が我に返った。

「落ち着け!こういうのは専門家に聞くのが一番良い!」

係長はまだおろおろする僕を一喝すると、方々に電話をかけ始めた。

『六次の隔たり』という言葉をご存知だろうか。『人は自分の知り合いを6人以上介すと世界中の人々と間接的な知り合いになれる』という仮説で、知り合いの知り合いを紹介してもらっていくと、だいたい6人目くらいで目的の人を紹介してもらえる、というものである。平たく言えば『世間は狭い』というやつだ。

今回のこの悩ましい事態を解決してくれそうな専門家は、係長が電話をかけはじめてから意外にも3人目くらいで紹介してもらうことができた。早速僕と係長は、事務所の水槽で人の気も知らないでのんびり泳いでいるカワバタモロコと思しき魚の写真を持って、紹介していただいた地元にある科学館の先生を訪ねた。

お忙しい中、先生は笑いながら僕たちを出迎えてくれた。事情を説明しながら、 恐る恐る写真を見ていただいた。

「うん、間違いない。カワバタモロコですね。」

大して見るわけでもなく、先生は屈託も無く笑った。

「あわわ…やっぱりそうですか・・・」

「それにしても上手く撮れていますね。写真撮るの、難しかったでしょう?

うちで展示したいくらいだ」

そんな先生の軽口を聞きながら、僕はうなだれた。あー、天然記念物を捕まえてきちゃったのか・・・。

そんな僕を見て、先生は苦笑した。

「あのね、カワバタモロコは、このあたりの川には結構生息しているんですよ」

「え、そうなんですか!?」

「もっと言ってしまうと、200~300円くらいで売っているところもある」

「ええっ!」

今回のこの悩ましい事態を解決してくれそうな専門家は、係長が電話をかけはじめてから意外にも3人目くらいで紹介してもらうことができた。早速僕と係長は、事務所の水槽で人の気も知らないでのんびり泳いでいるカワバタモロコと思しき魚の写真を持って、紹介していただいた地元にある科学館の先生を訪ねた。

お忙しい中、先生は笑いながら僕たちを出迎えてくれた。事情を説明しながら、 恐る恐る写真を見ていただいた。

「うん、間違いない。カワバタモロコですね。」

大して見るわけでもなく、先生は屈託も無く笑った。

「あわわ…やっぱりそうですか・・・」

「それにしても上手く撮れていますね。写真撮るの、難しかったでしょう?

うちで展示したいくらいだ」

そんな先生の軽口を聞きながら、僕はうなだれた。あー、天然記念物を捕まえてきちゃったのか・・・。

そんな僕を見て、先生は苦笑した。

「あのね、カワバタモロコは、このあたりの川には結構生息しているんですよ」

「え、そうなんですか!?」

「もっと言ってしまうと、200~300円くらいで売っているところもある」

「ええっ!」

天然記念物なのに…?絶滅危惧種なのに…? …販売してるの?

僕が怪訝そうな顔をしていると、先生が続けてくれた。

「おっしゃるように、環境省レッドリストでは『絶滅危惧IB類』に分類されていますし、愛知県豊田市と西尾市では、市の天然記念物に指定していることも確かです。三重県・香川県・岐阜県では、希少野生動植物保護条例に基づいて、野生個体の捕獲を禁じていますので、違法に捕獲したのなら罰せられます。ですが、今回の場合は捕獲した地域が該当していないので、罰せられることはありませんよ」

「そうなんですか!よかった~!」僕は心底胸を撫で下ろした。

「係長!よかったっすね!」

「…」

これはビッグニュースだ。『エコミーティング活動』の一環で、 絶滅危惧種を発見することが出来たのだ。

工事現場ではない、近隣の川の調査までわざわざやって、環境に 配慮している加藤建設。企業イメージのアップにもつながるし、 愛知環境賞でもこのことをPRできる!

・・・しかし、隣に座る係長は神妙そうな顔をして言った。

「・・・先生、この場合は『あの川にカワバタモロコが生息している』ことを公表しても、問題は無いんでしょうか?」

え、どういう意味?僕は係長が言っている意味がわからなかった。

絶滅危惧種が棲んでいる川なんだから、もっと綺麗にしましょう!とかPRするべきじゃないの?

「良い質問ですね」先生は肩をすくめた。「個人的には、あまりおおっぴらにするべきではない、と私は考えています」

「なるほど」 係長は頷いた。

僕が怪訝そうな顔をしていると、先生が続けてくれた。

「おっしゃるように、環境省レッドリストでは『絶滅危惧IB類』に分類されていますし、愛知県豊田市と西尾市では、市の天然記念物に指定していることも確かです。三重県・香川県・岐阜県では、希少野生動植物保護条例に基づいて、野生個体の捕獲を禁じていますので、違法に捕獲したのなら罰せられます。ですが、今回の場合は捕獲した地域が該当していないので、罰せられることはありませんよ」

「そうなんですか!よかった~!」僕は心底胸を撫で下ろした。

「係長!よかったっすね!」

「…」

これはビッグニュースだ。『エコミーティング活動』の一環で、 絶滅危惧種を発見することが出来たのだ。

工事現場ではない、近隣の川の調査までわざわざやって、環境に 配慮している加藤建設。企業イメージのアップにもつながるし、 愛知環境賞でもこのことをPRできる!

・・・しかし、隣に座る係長は神妙そうな顔をして言った。

「・・・先生、この場合は『あの川にカワバタモロコが生息している』ことを公表しても、問題は無いんでしょうか?」

え、どういう意味?僕は係長が言っている意味がわからなかった。

絶滅危惧種が棲んでいる川なんだから、もっと綺麗にしましょう!とかPRするべきじゃないの?

「良い質問ですね」先生は肩をすくめた。「個人的には、あまりおおっぴらにするべきではない、と私は考えています」

「なるほど」 係長は頷いた。

「先ほどお話した通り、あの川は希少野生動植物保護条例に基づいて野生個体の捕獲を禁じているエリアではありません。

ですから逆に、『あの川にカワバタモロコが生息している』という噂が広まれば、そこで乱獲が起きることが考えられます。

下手に広まってしまったら…、今からあの川を希少野生動植物保護条例の対象エリアにしようとしたところで、条例が成立した頃には、恐らく捕獲されつくされてしまうでしょう」

「それでは、発注者には今回の件は報告しますが、対外的にはOPENにしないようにします。」係長は、冷静に締めくくった。

* * *

帰りの車の中、僕の気持ちは沈んでいた。

僕は自分の浅知恵を反省していた。さっきまでの僕は、自分のことしか考えていなかった。何の為にエコミーティング活動をするのか、その本質を忘れていた。

活動することが目的じゃない。活動して、環境を守ることが目的なのに。

『環境を守るため』のエコミーティング活動なのに、その活動をPRすることで、逆に環境に負荷をかけてしまうこともある。

いや、ひょっとしたら、そもそもPRするべきことでも無いのかもしれない。

『不言実行』。

そんな言葉が、僕の頭の中を巡っていた。

ですから逆に、『あの川にカワバタモロコが生息している』という噂が広まれば、そこで乱獲が起きることが考えられます。

下手に広まってしまったら…、今からあの川を希少野生動植物保護条例の対象エリアにしようとしたところで、条例が成立した頃には、恐らく捕獲されつくされてしまうでしょう」

「それでは、発注者には今回の件は報告しますが、対外的にはOPENにしないようにします。」係長は、冷静に締めくくった。

* * *

帰りの車の中、僕の気持ちは沈んでいた。

僕は自分の浅知恵を反省していた。さっきまでの僕は、自分のことしか考えていなかった。何の為にエコミーティング活動をするのか、その本質を忘れていた。

活動することが目的じゃない。活動して、環境を守ることが目的なのに。

『環境を守るため』のエコミーティング活動なのに、その活動をPRすることで、逆に環境に負荷をかけてしまうこともある。

いや、ひょっとしたら、そもそもPRするべきことでも無いのかもしれない。

『不言実行』。

そんな言葉が、僕の頭の中を巡っていた。

「カトケンくん?」信号待ちのとき、係長が沈黙を破った。

「どうしたの、元気ないね?」

「いや・・・自分の浅知恵に嫌気が差しまして」

「ほほう・・・良いねえ。若者は大いに悩むと良いよ」

「さっき僕、カワバタモロコの発見のことをPRしまくってやろうと 思ってたんすよ」

僕は係長の軽口を無視して続けた。

「工事現場ではないところまでわざわざ調査して、こんなすごい魚を発見したって。環境に配慮している加藤建設。最高じゃないですか。

金にもならないことやって、ほらこんなに当社は環境に配慮してるんですよ!って。だけど・・・」

「・・・だけど?」

「だけど、それが引き金になって乱獲が起きるなんて、考えても見なかったんです・・・」

「ま、そんなこと普通は思いつかないよなあ。流石だよな、先生」

係長は小さく笑った。

「やっぱり専門家に聞くのが一番だな、こういうことはさ」

・・・いや、係長はきっとわかっていたのだろう。だからこそ、先生に あの質問をしたのだ。

「僕、恥ずかしいです。わざわざ『うちの会社はこんな環境にいいことしてるんですよ~』とか、自慢げにPRするのって、どうなんですかね?」

「違うよカトケンくん。それは違うぜ」

係長は静かに言った。

「どうしたの、元気ないね?」

「いや・・・自分の浅知恵に嫌気が差しまして」

「ほほう・・・良いねえ。若者は大いに悩むと良いよ」

「さっき僕、カワバタモロコの発見のことをPRしまくってやろうと 思ってたんすよ」

僕は係長の軽口を無視して続けた。

「工事現場ではないところまでわざわざ調査して、こんなすごい魚を発見したって。環境に配慮している加藤建設。最高じゃないですか。

金にもならないことやって、ほらこんなに当社は環境に配慮してるんですよ!って。だけど・・・」

「・・・だけど?」

「だけど、それが引き金になって乱獲が起きるなんて、考えても見なかったんです・・・」

「ま、そんなこと普通は思いつかないよなあ。流石だよな、先生」

係長は小さく笑った。

「やっぱり専門家に聞くのが一番だな、こういうことはさ」

・・・いや、係長はきっとわかっていたのだろう。だからこそ、先生に あの質問をしたのだ。

「僕、恥ずかしいです。わざわざ『うちの会社はこんな環境にいいことしてるんですよ~』とか、自慢げにPRするのって、どうなんですかね?」

「違うよカトケンくん。それは違うぜ」

係長は静かに言った。

「キミがやるべきことはうちの会社の自慢じゃない。

『俺たちは、こんなことも出来るんだぜっ!』っていう、

問題提起だ。穴を掘る。橋脚を建てる。セメントで固める。

それは生態系を壊すかもしれない。

ただ漠然と穴掘ったりセメントで固めてりゃそうだよな。

そんなことは誰でも出来る。

でも、俺たちは違う。そうだろ?」

「・・・・・・」

「自然と共存していく方法をみんなで考えていく。

それが『エコミーティング活動』だ。

一人じゃ思いつかないことなら二人で、二人でダメなら

みんなで考える。だから、『ミーティング』なんだ。

キミの使命は、その『自然と共存していく方法をみんな

で考えよう!』って叫びまくることだ。叫びまくって、

俺たち建設業がみんな『自然と共存する方法を考えながら』

仕事をすることが当然なんだ、と思わせるんだ。

うちの会社の自慢じゃない。わかるか?」

「・・・・・・」

「叫ぶからには、

自然を守るにはどうしたら良いかを考えるんだ。

例えば、あのカワバタモロコにとって一番良い方法は何なのかを考えるんだ。

そのために、ビオトープ管理士とか色んな勉強してきてるんだろ?」

『俺たちは、こんなことも出来るんだぜっ!』っていう、

問題提起だ。穴を掘る。橋脚を建てる。セメントで固める。

それは生態系を壊すかもしれない。

ただ漠然と穴掘ったりセメントで固めてりゃそうだよな。

そんなことは誰でも出来る。

でも、俺たちは違う。そうだろ?」

「・・・・・・」

「自然と共存していく方法をみんなで考えていく。

それが『エコミーティング活動』だ。

一人じゃ思いつかないことなら二人で、二人でダメなら

みんなで考える。だから、『ミーティング』なんだ。

キミの使命は、その『自然と共存していく方法をみんな

で考えよう!』って叫びまくることだ。叫びまくって、

俺たち建設業がみんな『自然と共存する方法を考えながら』

仕事をすることが当然なんだ、と思わせるんだ。

うちの会社の自慢じゃない。わかるか?」

「・・・・・・」

「叫ぶからには、

自然を守るにはどうしたら良いかを考えるんだ。

例えば、あのカワバタモロコにとって一番良い方法は何なのかを考えるんだ。

そのために、ビオトープ管理士とか色んな勉強してきてるんだろ?」

…そうだ。

何の為に学ぶのか。

何の為に行動するのか。

もう一度、考え直すんだ。

「・・・係長」

「何かな?」

「・・・ありがとうございます」

「おう」

信号が、青に変わった。

* * *

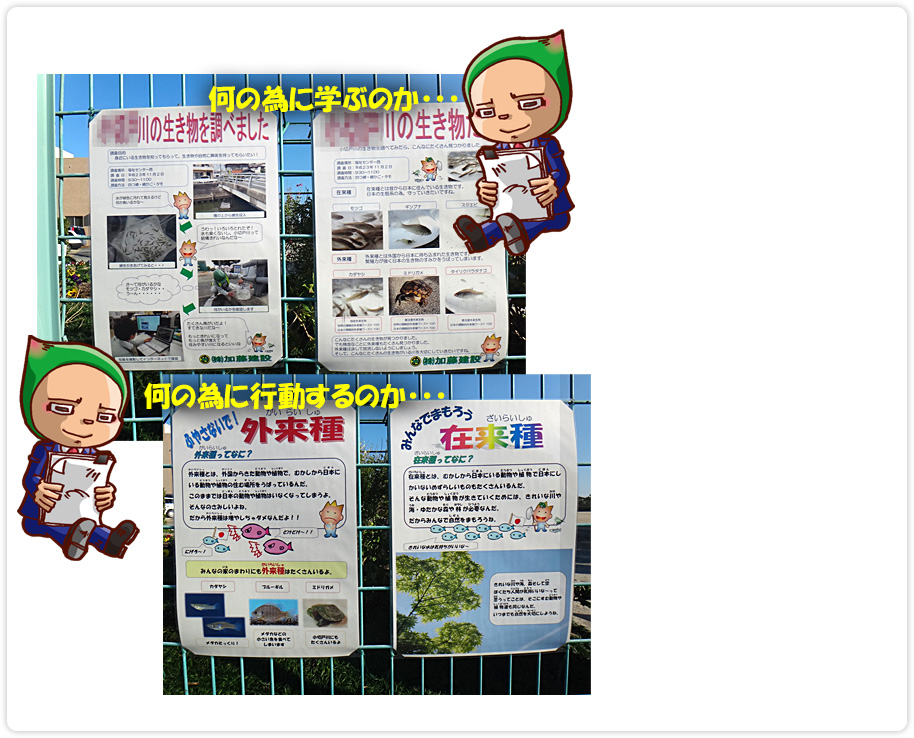

後日、発注者の了承を得たうえで

周辺住民の方に、身の回りの自然を知ってもらうよう、川に生息する生き物調査の掲示版を設置。

同時に在来種の大切さと外来種の脅威についてもポスターを制作し、生態系の大切さを叫んだのである。

これを機に、現場での生態調査・植生調査をはじめ、生物保護活動が全社的に進むことになったのは言うまでもない。

何の為に学ぶのか。

何の為に行動するのか。

もう一度、考え直すんだ。

「・・・係長」

「何かな?」

「・・・ありがとうございます」

「おう」

信号が、青に変わった。

* * *

後日、発注者の了承を得たうえで

周辺住民の方に、身の回りの自然を知ってもらうよう、川に生息する生き物調査の掲示版を設置。

同時に在来種の大切さと外来種の脅威についてもポスターを制作し、生態系の大切さを叫んだのである。

これを機に、現場での生態調査・植生調査をはじめ、生物保護活動が全社的に進むことになったのは言うまでもない。

…数か月後

ビオトープ管理士の、筆記試験の結果が届いた。

僕は落ちた。係長は合格した。

「くそーっ、おっかしいなあ・・・」

係長には負けまいと、あれから僕は必死に勉強した。その甲斐あって、結構自信があった。自己採点では8割程度は取れているはずだたし、係長が出す問題もすらすら答えることが出来る。

でも、不合格った。

「残念だったねえ」係長がニヤニヤ笑う。

「カトケンくん本番に弱いから、解答欄を一段ずつずれて書いちゃったんじゃないの?」

・・・この上司の良いところは、部下を慰めないところなんだと思う。そう思わなければ、やっていけない。

「いやー、流石にそれは・・・」

「じゃあさ、レッドデータブックとは何か?」

「絶滅のおそれのある野生生物について記載したデータブックのこと。1966年に国際自然保護連合が中心となって作成されたものが始まりである。ですよね?」

「うーん、合ってる」

「でしょでしょ?」

「やっぱりずれて書いたんじゃないの?」

そんな他愛のない話をしていたところに、係長の携帯に電話が入った。

ビオトープ管理士の、筆記試験の結果が届いた。

僕は落ちた。係長は合格した。

「くそーっ、おっかしいなあ・・・」

係長には負けまいと、あれから僕は必死に勉強した。その甲斐あって、結構自信があった。自己採点では8割程度は取れているはずだたし、係長が出す問題もすらすら答えることが出来る。

でも、不合格った。

「残念だったねえ」係長がニヤニヤ笑う。

「カトケンくん本番に弱いから、解答欄を一段ずつずれて書いちゃったんじゃないの?」

・・・この上司の良いところは、部下を慰めないところなんだと思う。そう思わなければ、やっていけない。

「いやー、流石にそれは・・・」

「じゃあさ、レッドデータブックとは何か?」

「絶滅のおそれのある野生生物について記載したデータブックのこと。1966年に国際自然保護連合が中心となって作成されたものが始まりである。ですよね?」

「うーん、合ってる」

「でしょでしょ?」

「やっぱりずれて書いたんじゃないの?」

そんな他愛のない話をしていたところに、係長の携帯に電話が入った。

「はいはーい。はい・・ほぉんとですか。はい・・・あー、良かったですねえ・・・うんうん・・・はいはい、あ、そうですか。良いんですか?本当に?・・・それじゃあカトケンくんに行かせますよ。

構わないですよね?うん。喜びますよ、彼も。はい、わかりました~」

「どうしたんですか?」

「うん、常務からね、いい話」

「なんですか」

「ほら、この前のあれ・・・『愛地球博賞』、だっけ」

「だからっ、『愛知環境賞』ですってば!」

「そうそうそれ。それでね、あれ銀賞取ったって」

「まじっすか!すごいじゃないですか!」

「本当だねえ・・・大したもんだねえ。カトケンくん頑張ってたねって、常務も褒めてたよ」

「あざっす!」

今回の書類作成は、僕も相当頑張った。締め切り直前の頃には、30分に1回は常務に電話をして文章校正を確認していた。

そんな一兵卒である僕の頑張りを、認めてくれたのだろうか。

で、さっきの係長の台詞。

ひょっとすると、この流れは・・・?

「どうしたんですか?」

「うん、常務からね、いい話」

「なんですか」

「ほら、この前のあれ・・・『愛地球博賞』、だっけ」

「だからっ、『愛知環境賞』ですってば!」

「そうそうそれ。それでね、あれ銀賞取ったって」

「まじっすか!すごいじゃないですか!」

「本当だねえ・・・大したもんだねえ。カトケンくん頑張ってたねって、常務も褒めてたよ」

「あざっす!」

今回の書類作成は、僕も相当頑張った。締め切り直前の頃には、30分に1回は常務に電話をして文章校正を確認していた。

そんな一兵卒である僕の頑張りを、認めてくれたのだろうか。

で、さっきの係長の台詞。

ひょっとすると、この流れは・・・?

常務『カトケンくんも頑張ったことだし、どうだねここは彼に表彰式に立たせては?』

係長『良いんですか?』

常務『もちろんもちろん』

係長『本当に?』

常務『若者にも前に出てもらわないとな』 係長『・・・それじゃあカトケンくんに行かせますよ。構わないですよね?』

常務『彼によろしく伝えといてくれ』

係長『喜びますよ、彼も』

・・・みたいな流れですか!?

「で?で?僕が行くんですか?」

僕が期待をこめて言うと、係長は不思議な顔をした。

「何?そんなに行きたいの?」

「そりゃあ、表彰式ですよね?」

どうしよう。スーツ買ったほうがいいのかな。あと靴と、 美容院にも行かないと…。

僕がそんなことを考えていると、係長が何食わぬ顔をして言った。

「常務がね、カワバタモロコの写真が良く撮れていたから、 カトケンくんに表彰式の写真を撮りに行って欲しいってさ」

「…」

係長『良いんですか?』

常務『もちろんもちろん』

係長『本当に?』

常務『若者にも前に出てもらわないとな』 係長『・・・それじゃあカトケンくんに行かせますよ。構わないですよね?』

常務『彼によろしく伝えといてくれ』

係長『喜びますよ、彼も』

・・・みたいな流れですか!?

「で?で?僕が行くんですか?」

僕が期待をこめて言うと、係長は不思議な顔をした。

「何?そんなに行きたいの?」

「そりゃあ、表彰式ですよね?」

どうしよう。スーツ買ったほうがいいのかな。あと靴と、 美容院にも行かないと…。

僕がそんなことを考えていると、係長が何食わぬ顔をして言った。

「常務がね、カワバタモロコの写真が良く撮れていたから、 カトケンくんに表彰式の写真を撮りに行って欲しいってさ」

「…」