第5章

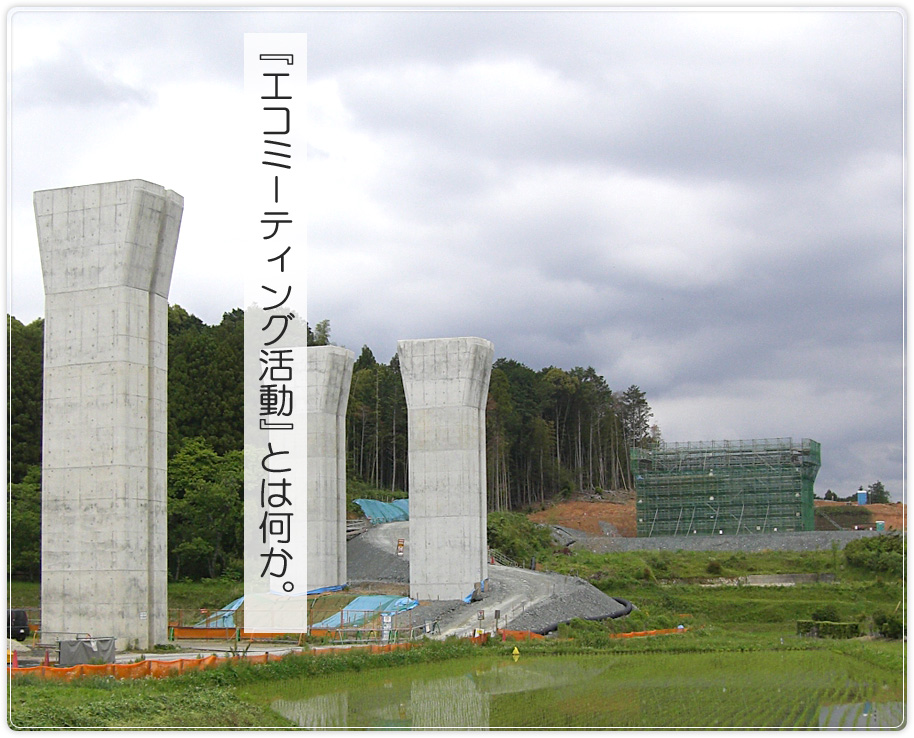

"エコミーティング活動"

~建設業の進む道(前篇)~

「おーい、カトケン君」

昼食を終え、来るべき試験に向けてテキストを読んでいた僕を、 外出の準備をしながら係長が覗き込んだ。

「何してんの?」

「ビオトープ管理士の試験勉強です。なかなか時間が無くて」

「あ~アレね・・・俺も最近年だからか、頭に入らなくってさぁ」

「若さをアピールしてる係長が珍しく弱気な発言ですね」

「いやいや、カトケンくんを見てると俺も年取ったな~って実感するよ」

係長はわざとらしく自分の腰を後ろ手でさすったりする。

・・・怪しい。

「・・・じゃあ係長、『外来生物法』の正式名称は?」

「ん?『特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律』だろ?」

「・・・じゃあいつ施行になった?」

「2004年6月制定で2005年6月に施行。それがどうかしたの?」

やっぱり!この男、しれっと答えやがった!!

「・・・クラスに必ずいますよね、『俺何も勉強してない』って言いながら勉強してる奴」

苦々しい思いで僕がそういってやると、係長はニヤニヤ笑いながら答えた。

「ちなみに外来生物法は違反すると3年以下の懲役か300万円以下の罰金、 法人の場合は1億円以下の罰金だからな」

昼食を終え、来るべき試験に向けてテキストを読んでいた僕を、 外出の準備をしながら係長が覗き込んだ。

「何してんの?」

「ビオトープ管理士の試験勉強です。なかなか時間が無くて」

「あ~アレね・・・俺も最近年だからか、頭に入らなくってさぁ」

「若さをアピールしてる係長が珍しく弱気な発言ですね」

「いやいや、カトケンくんを見てると俺も年取ったな~って実感するよ」

係長はわざとらしく自分の腰を後ろ手でさすったりする。

・・・怪しい。

「・・・じゃあ係長、『外来生物法』の正式名称は?」

「ん?『特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律』だろ?」

「・・・じゃあいつ施行になった?」

「2004年6月制定で2005年6月に施行。それがどうかしたの?」

やっぱり!この男、しれっと答えやがった!!

「・・・クラスに必ずいますよね、『俺何も勉強してない』って言いながら勉強してる奴」

苦々しい思いで僕がそういってやると、係長はニヤニヤ笑いながら答えた。

「ちなみに外来生物法は違反すると3年以下の懲役か300万円以下の罰金、 法人の場合は1億円以下の罰金だからな」

『ビオトープ管理士』とは、公益財団法人 日本生態系協会より認定される資格で、

年に1回試験が実施されている。

「地域の自然生態系を守り、取り戻すビオトープ事業・自然再生事業を効果的に推進するために必要な、知識、技術、評価・応用能力をもつ者に与えられる資格」とされ、環境省の入札参加資格審査申請における有資格者として指定されているほか、 国土交通省、農林水産省をはじめ、各地の行政機関で業務入札の際の要件などとして活用されているという。

加藤建設でもこの『ビオトープ管理士』の試験をみんなで受験してみよう、

という話になり、社内のあちこちでこの『ビオトープ管理士』の話が話題に上る。

加藤建設にいて感じることは、『とにかく仕事以外に何かすることが多い』ことである。研修だったり地域ボランティアだったり資格取得であったり、とにかく『仕事以外』にやらなければならない『何か』がやたらと多い。

勿論『やらなければならない』というのはネガティブな意味ではなくてむしろ面白いことなのだが、前に勤めていた会社では、とにかく仕事、仕事、仕事だっただけに、 加藤建設のこの『仕事以外の何か』の多さには、少し驚くことが多い。

係長いわく「うちの会社は『見聞を広める』事を重要視しているからね。まあアレだ、そういう研修には金に糸目をつけないってことだね」とのことなのだが、 その真意を理解していない人間には、この『仕事以外の何か』は負担と感じるのであろう。

しかし、この『仕事以外の何か』に対し不平不満を言う従業員がいないところをみると、やはりその重要性を理解しているからなのだとも思う。

確かに目先の『仕事』だけを追いかけていた前の会社では、結局自分の業務範囲程度の知識しか得ることが出来なかったし、そもそも何かを学ぶ『機会』も無ければ学ぶ『気』さえも起きなかった。

「地域の自然生態系を守り、取り戻すビオトープ事業・自然再生事業を効果的に推進するために必要な、知識、技術、評価・応用能力をもつ者に与えられる資格」とされ、環境省の入札参加資格審査申請における有資格者として指定されているほか、 国土交通省、農林水産省をはじめ、各地の行政機関で業務入札の際の要件などとして活用されているという。

加藤建設でもこの『ビオトープ管理士』の試験をみんなで受験してみよう、

という話になり、社内のあちこちでこの『ビオトープ管理士』の話が話題に上る。

加藤建設にいて感じることは、『とにかく仕事以外に何かすることが多い』ことである。研修だったり地域ボランティアだったり資格取得であったり、とにかく『仕事以外』にやらなければならない『何か』がやたらと多い。

勿論『やらなければならない』というのはネガティブな意味ではなくてむしろ面白いことなのだが、前に勤めていた会社では、とにかく仕事、仕事、仕事だっただけに、 加藤建設のこの『仕事以外の何か』の多さには、少し驚くことが多い。

係長いわく「うちの会社は『見聞を広める』事を重要視しているからね。まあアレだ、そういう研修には金に糸目をつけないってことだね」とのことなのだが、 その真意を理解していない人間には、この『仕事以外の何か』は負担と感じるのであろう。

しかし、この『仕事以外の何か』に対し不平不満を言う従業員がいないところをみると、やはりその重要性を理解しているからなのだとも思う。

確かに目先の『仕事』だけを追いかけていた前の会社では、結局自分の業務範囲程度の知識しか得ることが出来なかったし、そもそも何かを学ぶ『機会』も無ければ学ぶ『気』さえも起きなかった。

「カトケンくん、午後から打合せだったっけ?」

係長が靴を履き替えながら言う。

「いや、部長が急用入っちゃったんで明日にずれました」

「そうかあ・・・じゃあ、外出るから一緒に行こうよ」

今日は工法紹介のパンフレット改定の打合せの予定だったが、 部長が外出してしまった為、僕の午後の予定は白紙だった。

係長が出かけたら僕一人なので、電話番をしながらこっそりこの『ビオトープ管理士』の勉強でもしてようかと思っていたのだが・・・。

「あ、はい。どこですか?」

「天気も良いことだし、たまには童心に帰って魚でも捕まえに行こうと思ってさ」

係長は僕にバケツとアミを持って見せた。

係長が靴を履き替えながら言う。

「いや、部長が急用入っちゃったんで明日にずれました」

「そうかあ・・・じゃあ、外出るから一緒に行こうよ」

今日は工法紹介のパンフレット改定の打合せの予定だったが、 部長が外出してしまった為、僕の午後の予定は白紙だった。

係長が出かけたら僕一人なので、電話番をしながらこっそりこの『ビオトープ管理士』の勉強でもしてようかと思っていたのだが・・・。

「あ、はい。どこですか?」

「天気も良いことだし、たまには童心に帰って魚でも捕まえに行こうと思ってさ」

係長は僕にバケツとアミを持って見せた。

「・・・冗談ですよね?」

隣で鼻歌交じりに車を運転する係長に、僕は聞いた。

「ん~?何が?」

「魚捕りですよ」

「いや?まじでまじで」

係長は楽しそうに笑う。この人、本気だ。

「遊びに行くんだったら、やっぱ会社で自習してれば良かった・・・」

僕が溜息混じりに言うと、係長は眉を八の字にして見せる。

「やだなあカトケンくん。これもエコミーティング活動の一環だって」

「エコミーティング・・・あー、何かこの前会議してましたよね」

「今日はさ、ウチがやってる下水道工事の現場そばに川があるらしいから、そこの生態調査としゃれ込もうかと思ってさ」

「あ、現場の生態調査ですか」

「いやいや、現場とは直接関係無いんだけどね」

「え、そうなんですか?じゃあ何で?」

現場と直接関係ない場所の生態系調査?

それは何か意味があるのだろうか。

「そんなことして意味があるのか?って感じだな。

でもさ、意味があるかどうかは、調べてみなきゃわからないだろ?

それも、エコミーティング活動の一つなのさ」

「でも、『エコミーティング活動』って…いまいちよくわからないんですよねえ・・・」

僕が首をひねると、係長は小さく笑う。

「よしよし、まだ少しかかるし、そこから話そうか」

隣で鼻歌交じりに車を運転する係長に、僕は聞いた。

「ん~?何が?」

「魚捕りですよ」

「いや?まじでまじで」

係長は楽しそうに笑う。この人、本気だ。

「遊びに行くんだったら、やっぱ会社で自習してれば良かった・・・」

僕が溜息混じりに言うと、係長は眉を八の字にして見せる。

「やだなあカトケンくん。これもエコミーティング活動の一環だって」

「エコミーティング・・・あー、何かこの前会議してましたよね」

「今日はさ、ウチがやってる下水道工事の現場そばに川があるらしいから、そこの生態調査としゃれ込もうかと思ってさ」

「あ、現場の生態調査ですか」

「いやいや、現場とは直接関係無いんだけどね」

「え、そうなんですか?じゃあ何で?」

現場と直接関係ない場所の生態系調査?

それは何か意味があるのだろうか。

「そんなことして意味があるのか?って感じだな。

でもさ、意味があるかどうかは、調べてみなきゃわからないだろ?

それも、エコミーティング活動の一つなのさ」

「でも、『エコミーティング活動』って…いまいちよくわからないんですよねえ・・・」

僕が首をひねると、係長は小さく笑う。

「よしよし、まだ少しかかるし、そこから話そうか」

建設業は『環境』に対し、人が住みやすいように『干渉』していく仕事であるといえる。

だから常に、『環境』に対してよりやさしいことができないか…つまり、環境に配慮した仕事をすることができないか、と考えるよう社長自らが提唱し、会社ぐるみで実践を試みている。

ここでいう『環境』とは、自然環境もそうだし、例えば工事現場の周辺に住む方々の『住環境』なんかも含まれる。

…とのことだった。

…正直に言ってしまうと、僕はこの『エコミーティング活動』というものがどういうものなのか良くわかっていなかった。

例えば、この前係長から教えてもらった『近自然工法』を使った工事なら、自然環境に干渉しながらも自然環境にかける負荷が少なくて済む、というのは判った。

だけど現場では、今更自然に対してどうのこうの、ということもできないのではないだろうか。

「そうだろ?普通そう思うだろ?」係長はにやりと笑う。

「それじゃあウチの会社じゃ出世できないんだぜ?だから今から、良い事を教えてやろう。『ファンクショナル・アプローチ』って知ってるか?」

だから常に、『環境』に対してよりやさしいことができないか…つまり、環境に配慮した仕事をすることができないか、と考えるよう社長自らが提唱し、会社ぐるみで実践を試みている。

ここでいう『環境』とは、自然環境もそうだし、例えば工事現場の周辺に住む方々の『住環境』なんかも含まれる。

…とのことだった。

…正直に言ってしまうと、僕はこの『エコミーティング活動』というものがどういうものなのか良くわかっていなかった。

例えば、この前係長から教えてもらった『近自然工法』を使った工事なら、自然環境に干渉しながらも自然環境にかける負荷が少なくて済む、というのは判った。

だけど現場では、今更自然に対してどうのこうの、ということもできないのではないだろうか。

「そうだろ?普通そう思うだろ?」係長はにやりと笑う。

「それじゃあウチの会社じゃ出世できないんだぜ?だから今から、良い事を教えてやろう。『ファンクショナル・アプローチ』って知ってるか?」

ファンクショナル・アプローチ(機能的研究法)とは、問題を直接解決しようとする今までの方法と異なり、一度ファンクション(機能、効用、意図)に置き換えてから解決しようとする、問題解決の技術のことである。

問題の対象から敢えて離れることにより、固定概念や先入観にとらわれずに問題の解決策を見つけ出そうとするものであり、バリュー・エンジニアリング(VE)の最大の特徴なのだ。

* * *

「…ということだ」

「係長、全っ然判りません!」

「わははっ!まだまだ青いのう、お主も!」

係長が笑う。悔しい。僕の出世の道は絶たれたのか?係長が言っている事が、 僕にはまったく理解できない。

「じゃあさ、そもそも企業の目的ってなんだかわかる?」

「ええっと、利潤の追求?」

「まあそうだよな。他にも企業を成長させるとかいろいろあるけど、つまり利益を確保する必要がある。利益を増やすにはどうすればいい?」

「受注を増やすか、経費を削減するか…」

「そう。じゃあ、経費を削減するには?」

「うーん…電気を節約したりコピーの枚数減らしたり…」

「じゃあ電気を節約するには?」

「使ってないPCの電源を落としたり明かりをこまめに消したり…」

「そう、そうやって掘り下げていくと、やるべきことが見えてくるだろ?利潤を追求するために、電気を節約したりコピーの枚数減らそうな、って」

「なるほど…」

問題の対象から敢えて離れることにより、固定概念や先入観にとらわれずに問題の解決策を見つけ出そうとするものであり、バリュー・エンジニアリング(VE)の最大の特徴なのだ。

* * *

「…ということだ」

「係長、全っ然判りません!」

「わははっ!まだまだ青いのう、お主も!」

係長が笑う。悔しい。僕の出世の道は絶たれたのか?係長が言っている事が、 僕にはまったく理解できない。

「じゃあさ、そもそも企業の目的ってなんだかわかる?」

「ええっと、利潤の追求?」

「まあそうだよな。他にも企業を成長させるとかいろいろあるけど、つまり利益を確保する必要がある。利益を増やすにはどうすればいい?」

「受注を増やすか、経費を削減するか…」

「そう。じゃあ、経費を削減するには?」

「うーん…電気を節約したりコピーの枚数減らしたり…」

「じゃあ電気を節約するには?」

「使ってないPCの電源を落としたり明かりをこまめに消したり…」

「そう、そうやって掘り下げていくと、やるべきことが見えてくるだろ?利潤を追求するために、電気を節約したりコピーの枚数減らそうな、って」

「なるほど…」

「電気を節約する、ということは、俺たちがそう行動することで企業に利益をもたらす一つの『機能』と見ることができるだろ?

そんな『機能』を洗いざらい書き出して並べ替えていくと、真の目的が何なのか、またその目的を達成するための手段の優先順位が見えてくる。

簡単にいえば『何のために何をするのかを考える』それが、『ファンクショナル・アプローチ』ってわけさ。 じゃあ、今向かっている下水道の推進工事とエコミーティング活動に当てはめて考えてみるか」

係長は宙に丸を二つ描いた。

「今回の工事の目的は二つ。『下水道工事』と、加藤建設さんの命題である『環境に負荷をかけない工事の達成』だよな。じゃあ手っ取り早く『環境に負荷をかけない工事の達成』だけを考えてみるか。さあ、何ができる?」

「ええっと…工期の短縮?」

「そう。他にもあるだろ。どんどん挙げてみ」

係長にそう言われて、僕は少しパニックになった。

わわっ、色んな言葉が頭の中をぐるぐる回る。

「ゴミを出さない!」

「おう」

「汚水を流さない!」

「おう」

「えっと、工事車両のアイドリングストップ!」

「それから?」

「えっと…」

僕が言葉に詰まると、係長は助け舟を出してくれる。

「うん…今まで挙げたのは、『いかに俺たちがごみや汚れを抑制できるか』という『機能』だけだな。でも、今ある環境に与える影響を最小限に食い止めるには、他にもあるだろ?」

そんな『機能』を洗いざらい書き出して並べ替えていくと、真の目的が何なのか、またその目的を達成するための手段の優先順位が見えてくる。

簡単にいえば『何のために何をするのかを考える』それが、『ファンクショナル・アプローチ』ってわけさ。 じゃあ、今向かっている下水道の推進工事とエコミーティング活動に当てはめて考えてみるか」

係長は宙に丸を二つ描いた。

「今回の工事の目的は二つ。『下水道工事』と、加藤建設さんの命題である『環境に負荷をかけない工事の達成』だよな。じゃあ手っ取り早く『環境に負荷をかけない工事の達成』だけを考えてみるか。さあ、何ができる?」

「ええっと…工期の短縮?」

「そう。他にもあるだろ。どんどん挙げてみ」

係長にそう言われて、僕は少しパニックになった。

わわっ、色んな言葉が頭の中をぐるぐる回る。

「ゴミを出さない!」

「おう」

「汚水を流さない!」

「おう」

「えっと、工事車両のアイドリングストップ!」

「それから?」

「えっと…」

僕が言葉に詰まると、係長は助け舟を出してくれる。

「うん…今まで挙げたのは、『いかに俺たちがごみや汚れを抑制できるか』という『機能』だけだな。でも、今ある環境に与える影響を最小限に食い止めるには、他にもあるだろ?」

今ある環境に与える負荷を減らす?下水道工事の?

「…あ、川に生息してる魚?」

「そう、雑排水が入ってる川の中で生息してる魚や植物も守ることも必要だよな」

「守るために今いる魚を調べるんですね。ポスター作るといいかもっ!下水道の必要性を伝えるのもいいかな。」

「おう、いいねえ」

「あ、ひょっとしたら、今までたまっていたゴミなんかも取っ払ってやれると良いですよね!住民の人たちと一緒に川のクリーン作戦ってよくないですか!!」

「そうそう、いいぞ」

「うちの水質浄化システムを組み合わせるとか!」

「ほらね」係長は宙に大きな丸を描く。

「魚のために何ができるかって考えるだけでも、できることはたくさんあるんだぜ」

…ホントだ。

下水道工事でできることなんて無いと思っていたけど、細かく考え始めるといろいろ出てくる。

「この『ファンクショナル・アプローチ』ってのは、考え方のテクニックだと思うんだ。当たり前のように思っていることでも、 “それは何のため?”って考えると、整理が付きやすいだろ? 色々なことで応用できる」

「すごいっすね…ちょっと頭が良くなった気がします」

「この『エコミーティング活動』も『ファンクショナル・アプローチ』を使って、色々な現場で色々な取り組みをしてるんだ、この事例集みてみな。」

「…あ、川に生息してる魚?」

「そう、雑排水が入ってる川の中で生息してる魚や植物も守ることも必要だよな」

「守るために今いる魚を調べるんですね。ポスター作るといいかもっ!下水道の必要性を伝えるのもいいかな。」

「おう、いいねえ」

「あ、ひょっとしたら、今までたまっていたゴミなんかも取っ払ってやれると良いですよね!住民の人たちと一緒に川のクリーン作戦ってよくないですか!!」

「そうそう、いいぞ」

「うちの水質浄化システムを組み合わせるとか!」

「ほらね」係長は宙に大きな丸を描く。

「魚のために何ができるかって考えるだけでも、できることはたくさんあるんだぜ」

…ホントだ。

下水道工事でできることなんて無いと思っていたけど、細かく考え始めるといろいろ出てくる。

「この『ファンクショナル・アプローチ』ってのは、考え方のテクニックだと思うんだ。当たり前のように思っていることでも、 “それは何のため?”って考えると、整理が付きやすいだろ? 色々なことで応用できる」

「すごいっすね…ちょっと頭が良くなった気がします」

「この『エコミーティング活動』も『ファンクショナル・アプローチ』を使って、色々な現場で色々な取り組みをしてるんだ、この事例集みてみな。」

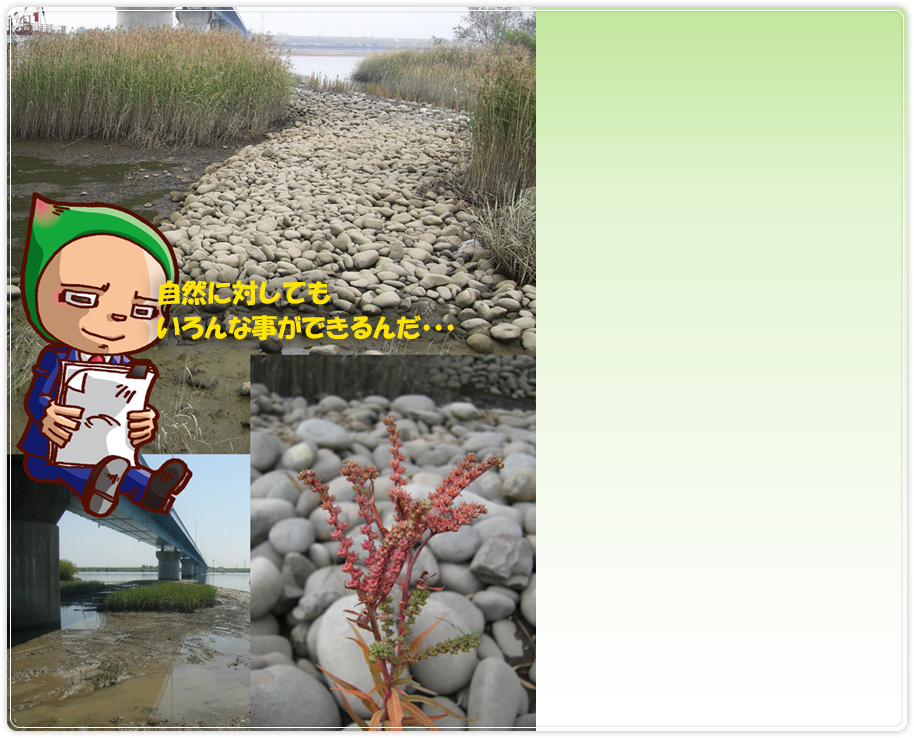

例えば、とある河川の『橋脚補強工事』の現場にて。

その河は『ケレップ水制』と呼ばれる、明治期以後の河川改修においてオランダからの技術導入により設置された護岸がいくつか残っていた。

『ケレップ水制』は玉石を積み上げ、堤防と直角に設置することで、低水時の流路を狭めることにより低水路を確保し舟航を円滑にすることを目的にしたものだ。この河に残る『ケレップ水制』は、その歴史的価値から、土木学会選奨土木遺産に指定されているという。

この『ケレップ水制』の名残である玉石が、この橋脚補強工事を実施する橋の直下に大量に残っていた。しかし、実はこの場所は川の流れの変遷によりもはや『護岸』としては機能しておらず、その歴史的経緯を知らない者から見ると『橋の下になぜか玉石が大量に残っている』ようにしか見えない状態だった。

橋脚補強工事にあたりその場所の生態系を調査したところ、今日では『護岸』として機能せず、半ば打ち捨てられていたこの大量の『玉石』により、ヨシやガマなどの植生の繁茂が阻害されていることが判明した。

そこで漁協関係者や発注者と協議の上、橋脚補強工事と平行して『玉石』を撤去して植生の繁茂を促すと共に、撤去した『玉石』を『ふとん篭』と呼ばれる護岸工事用の鉄線製のかごの中に詰め込み、他の場所の護岸として活用し、水生生物の住処となる多孔質の空間を創り出した。

工事終了後も2ヶ月ごとに植生の繁茂・遷移状況と水生生物の生息状況をモニタリングした。すると、ヨシやガマといった植物の繁茂範囲が拡大したのが確認できた他、この河の繁茂している希少種のタコノアシも繁茂範囲が顕著に拡大していることがわかった。また、玉石を活用した新たな護岸に於いても、ビリンゴやテナガエビ、チチブ、ハゼなどの水生生物が生息していることが確認でき、徐々にではあるが、本来の『自然の姿』を取り戻しつつあるという。

その河は『ケレップ水制』と呼ばれる、明治期以後の河川改修においてオランダからの技術導入により設置された護岸がいくつか残っていた。

『ケレップ水制』は玉石を積み上げ、堤防と直角に設置することで、低水時の流路を狭めることにより低水路を確保し舟航を円滑にすることを目的にしたものだ。この河に残る『ケレップ水制』は、その歴史的価値から、土木学会選奨土木遺産に指定されているという。

この『ケレップ水制』の名残である玉石が、この橋脚補強工事を実施する橋の直下に大量に残っていた。しかし、実はこの場所は川の流れの変遷によりもはや『護岸』としては機能しておらず、その歴史的経緯を知らない者から見ると『橋の下になぜか玉石が大量に残っている』ようにしか見えない状態だった。

橋脚補強工事にあたりその場所の生態系を調査したところ、今日では『護岸』として機能せず、半ば打ち捨てられていたこの大量の『玉石』により、ヨシやガマなどの植生の繁茂が阻害されていることが判明した。

そこで漁協関係者や発注者と協議の上、橋脚補強工事と平行して『玉石』を撤去して植生の繁茂を促すと共に、撤去した『玉石』を『ふとん篭』と呼ばれる護岸工事用の鉄線製のかごの中に詰め込み、他の場所の護岸として活用し、水生生物の住処となる多孔質の空間を創り出した。

工事終了後も2ヶ月ごとに植生の繁茂・遷移状況と水生生物の生息状況をモニタリングした。すると、ヨシやガマといった植物の繁茂範囲が拡大したのが確認できた他、この河の繁茂している希少種のタコノアシも繁茂範囲が顕著に拡大していることがわかった。また、玉石を活用した新たな護岸に於いても、ビリンゴやテナガエビ、チチブ、ハゼなどの水生生物が生息していることが確認でき、徐々にではあるが、本来の『自然の姿』を取り戻しつつあるという。

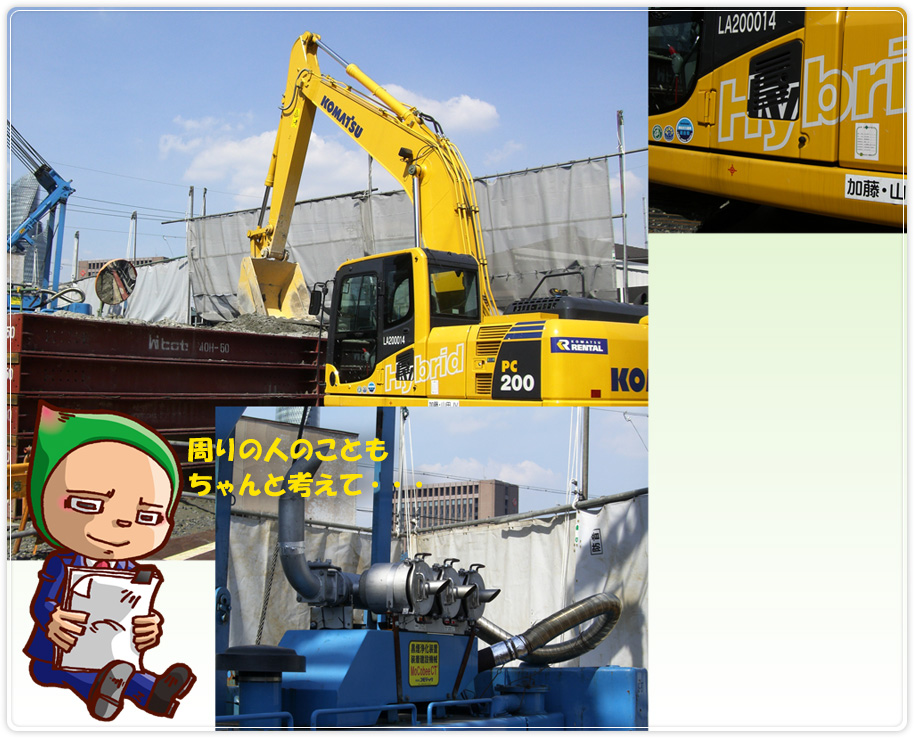

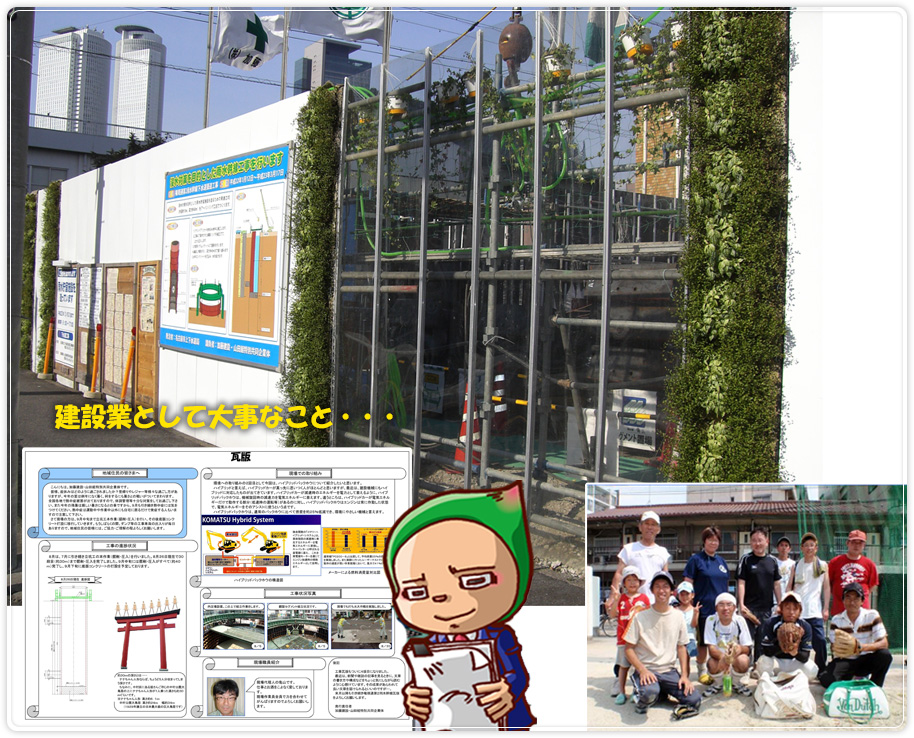

他にも、市街地の『雨水貯留幹線築造工事』の現場にて。

現場は名古屋市内の住宅地域での雨水貯留幹線の工事ということもあり『自然環境』及び『住環境』にも配慮した工事を達成するため、 加藤建設では様々な取り組みを行った。

『自然環境』に対して実施した取り組みとして、まずショベルカーに『ハイブリッドバックホウ』を導入。これは車体旋回の減速時に発生するエネルギーを電気エネルギーに変換、蓄電器に蓄え、これを発電機モーターを通じてエンジン加速時の補助エネルギーとして活用するという優れもの。

この『ハイブリットバックホウ』でCO2の排出量を通常の重機と比較して約3割程度削減することができたという。

また、掘り起こす際に発生する水を含んだ残土を透水性の土砂ピットに一旦溜め込み、水分を抜き残土量を減少させる、という残土処理方法を採用。水分を脱水することで通常のダンプで搬出が可能となり、体積及び重量が減ることで、ダンプの台数を減らし、排気ガスを低減させる取り組みを行った。

更に、クローラークレーンのマフラー部にDPF(黒煙除去装置)を取り付けることにより、排気ガスに含まれる有害物質を低減し、黒煙をほぼ100%除去したという。

現場は名古屋市内の住宅地域での雨水貯留幹線の工事ということもあり『自然環境』及び『住環境』にも配慮した工事を達成するため、 加藤建設では様々な取り組みを行った。

『自然環境』に対して実施した取り組みとして、まずショベルカーに『ハイブリッドバックホウ』を導入。これは車体旋回の減速時に発生するエネルギーを電気エネルギーに変換、蓄電器に蓄え、これを発電機モーターを通じてエンジン加速時の補助エネルギーとして活用するという優れもの。

この『ハイブリットバックホウ』でCO2の排出量を通常の重機と比較して約3割程度削減することができたという。

また、掘り起こす際に発生する水を含んだ残土を透水性の土砂ピットに一旦溜め込み、水分を抜き残土量を減少させる、という残土処理方法を採用。水分を脱水することで通常のダンプで搬出が可能となり、体積及び重量が減ることで、ダンプの台数を減らし、排気ガスを低減させる取り組みを行った。

更に、クローラークレーンのマフラー部にDPF(黒煙除去装置)を取り付けることにより、排気ガスに含まれる有害物質を低減し、黒煙をほぼ100%除去したという。

『住環境』に対してはどうか。

工事の際に住環境に与える影響は『景観』と『騒音』、そして 工事車両の出入りや大型クレーン車が自宅の直近で動作するという『不安』が付きまとう。

現場ではまず、仮囲いに防音パネルを採用した上で、工事現場の歩道に面した仮囲いの一部に透明パネル(幅3m分)を設置することで、現場の中の様子がいつでも見えるようにしたのだそうだ。

パネルの一部を透明にすることにより道行く人々から中が見え、 少しでも工事に対しての安心感を持っていただけたら、との配慮だった。またその周囲には壁面緑化を行い視覚的にもやさしいイメージを造った。

また、地域住民の方々に工事への理解や進捗具合などを理解して頂き、少しでも工事に対する不満や不安を解消して頂くために、 『瓦版』を毎月1回配布。『瓦版』には工事内容や現場の進捗状況、その他に関連する豆知識や担当者のひととなりなどを掲載し、 地域の方々にもご好評いただいたそうだ。

この瓦版がコミュニケーションツールとなり、地域のソフトボール大会に助っ人参加の依頼が来るなど、公私共に地域との輪が広がったという。

工事の際に住環境に与える影響は『景観』と『騒音』、そして 工事車両の出入りや大型クレーン車が自宅の直近で動作するという『不安』が付きまとう。

現場ではまず、仮囲いに防音パネルを採用した上で、工事現場の歩道に面した仮囲いの一部に透明パネル(幅3m分)を設置することで、現場の中の様子がいつでも見えるようにしたのだそうだ。

パネルの一部を透明にすることにより道行く人々から中が見え、 少しでも工事に対しての安心感を持っていただけたら、との配慮だった。またその周囲には壁面緑化を行い視覚的にもやさしいイメージを造った。

また、地域住民の方々に工事への理解や進捗具合などを理解して頂き、少しでも工事に対する不満や不安を解消して頂くために、 『瓦版』を毎月1回配布。『瓦版』には工事内容や現場の進捗状況、その他に関連する豆知識や担当者のひととなりなどを掲載し、 地域の方々にもご好評いただいたそうだ。

この瓦版がコミュニケーションツールとなり、地域のソフトボール大会に助っ人参加の依頼が来るなど、公私共に地域との輪が広がったという。

「すげー、そんなに色々できるんですね!」

「特に瓦版は好評だったみたいで、工事がほぼ完了になった頃に工事現場についてのアンケートを実施したら、予想以上のご意見をいただいたんだ」

「確かに瓦版はいいっすよねぇ…傍から見たら『何やってんの?』

『いつ終わるんだろ?』って思いますもんね」

「そう、俺たちはどうしても工事することばかりで頭が一杯になっちゃうんだけど、近くに住んでいる皆さんの立場に立ってみたら、 当然のことなんだよな。そんな自然環境や住環境に対してできることが無いか、模索するのが『エコミーティング活動』なんだぜ」

「おーっ!すげー良くわかりました!」

『考える』ことは重要だ。だけど、ただ考えても思い浮かばないなら、考え方のテクニックも勉強する必要がある。

ファンクショナルアプローチ。いいことを聞いた。

「さあ、そろそろ到着だ。現場のみんなに挨拶して、ちゃっちゃと漁を開始しようか」

「特に瓦版は好評だったみたいで、工事がほぼ完了になった頃に工事現場についてのアンケートを実施したら、予想以上のご意見をいただいたんだ」

「確かに瓦版はいいっすよねぇ…傍から見たら『何やってんの?』

『いつ終わるんだろ?』って思いますもんね」

「そう、俺たちはどうしても工事することばかりで頭が一杯になっちゃうんだけど、近くに住んでいる皆さんの立場に立ってみたら、 当然のことなんだよな。そんな自然環境や住環境に対してできることが無いか、模索するのが『エコミーティング活動』なんだぜ」

「おーっ!すげー良くわかりました!」

『考える』ことは重要だ。だけど、ただ考えても思い浮かばないなら、考え方のテクニックも勉強する必要がある。

ファンクショナルアプローチ。いいことを聞いた。

「さあ、そろそろ到着だ。現場のみんなに挨拶して、ちゃっちゃと漁を開始しようか」

「よっこらせっと!」

そこは愛知県某所にある、コンクリート護岸で作られた、幅数メートルほどの住宅街の中にある川だった。お世辞にも綺麗とはいえないその川の橋の上から、紐で縛り付けた四角い網をするすると下ろし、15分ほどしてから引き上げる。すると、網の中で小魚がぴちぴちと飛び跳ねる。

「お、大漁大漁!いそげいそげ!」

予め水を汲んでおいた透明なバケツに、網の中の小魚を急いで入れてやる。いきなり川の中から引き上げられパニックに陥っていた小魚たちは、水の中に入れてやると『やれやれ』と一息ついているようだった。

「こんな町なかの川でも、結構魚っているもんですねえ」

僕がバケツを覗き込んでいると、いつの間にか5~6歳くらいの男の子が僕の隣でバケツの中の魚をのぞきこんでいた。

「おさかな?」

「そうだよ~そこの川に棲んでるんだよ~」

僕がそういうと、後から母親らしき若い女性が声をかけてきた。

「すみませんお邪魔しちゃって・・・何かの調査ですか?」

「あー、あのですね・・・」

僕が答えようとすると、『平成の昼行灯』こと係長が割って入る。

「すぐそこで下水道工事を只今実施中なのですが、近隣の方にこの川に何が棲んでいるのか知ってもらおうと生態調査を行っております。」

「まあ、そんなことまでするんですか?大変ですねえ・・・」

女性も興味深そうにバケツを覗き込む。

そこは愛知県某所にある、コンクリート護岸で作られた、幅数メートルほどの住宅街の中にある川だった。お世辞にも綺麗とはいえないその川の橋の上から、紐で縛り付けた四角い網をするすると下ろし、15分ほどしてから引き上げる。すると、網の中で小魚がぴちぴちと飛び跳ねる。

「お、大漁大漁!いそげいそげ!」

予め水を汲んでおいた透明なバケツに、網の中の小魚を急いで入れてやる。いきなり川の中から引き上げられパニックに陥っていた小魚たちは、水の中に入れてやると『やれやれ』と一息ついているようだった。

「こんな町なかの川でも、結構魚っているもんですねえ」

僕がバケツを覗き込んでいると、いつの間にか5~6歳くらいの男の子が僕の隣でバケツの中の魚をのぞきこんでいた。

「おさかな?」

「そうだよ~そこの川に棲んでるんだよ~」

僕がそういうと、後から母親らしき若い女性が声をかけてきた。

「すみませんお邪魔しちゃって・・・何かの調査ですか?」

「あー、あのですね・・・」

僕が答えようとすると、『平成の昼行灯』こと係長が割って入る。

「すぐそこで下水道工事を只今実施中なのですが、近隣の方にこの川に何が棲んでいるのか知ってもらおうと生態調査を行っております。」

「まあ、そんなことまでするんですか?大変ですねえ・・・」

女性も興味深そうにバケツを覗き込む。

「下水道が完備されればこの川もきれいになります。子供たちの為により良い環境を残していくことも、我々建設業の責務の一つですので。」

「そっかあ、建設会社さんのことちょっと見直しちゃた。」

「ありがとうございます。調査するにあたっては管轄の市区町村の許可を得た上で・・・」

・・・なにこの凛々しい係長。

このおっさん、女性の前ではここまで『デキる男』になれるのか。

僕はさっきの話で出た、工事現場の近隣に『瓦版』を作って配布したことを思い出しながら、網の片付けに取り掛かった。我が邪(よこしま)な係長はカッコつけて話してはいるものの、こうやって『何の為に何をしているのか』を説明し、周りと積極的にコミュニケーションをとっていくことは、やがて僕たち建設業に対する理解につながっていくのかもしれない。

「すみません、すっかりお邪魔しちゃって」

「いえいえ、私も地域住民の皆様の貴重なご意見を伺えて有難いです」

「ほら、行くよ。ありがとうは?」

バケツを熱心に覗き込む子供の手を掴み、女性は促した。子供は立ち上がると係長を見上げ、元気良く言った。

「おじちゃん、ありがとう!」

係長は固まった。

僕は吹き出した。

「そっかあ、建設会社さんのことちょっと見直しちゃた。」

「ありがとうございます。調査するにあたっては管轄の市区町村の許可を得た上で・・・」

・・・なにこの凛々しい係長。

このおっさん、女性の前ではここまで『デキる男』になれるのか。

僕はさっきの話で出た、工事現場の近隣に『瓦版』を作って配布したことを思い出しながら、網の片付けに取り掛かった。我が邪(よこしま)な係長はカッコつけて話してはいるものの、こうやって『何の為に何をしているのか』を説明し、周りと積極的にコミュニケーションをとっていくことは、やがて僕たち建設業に対する理解につながっていくのかもしれない。

「すみません、すっかりお邪魔しちゃって」

「いえいえ、私も地域住民の皆様の貴重なご意見を伺えて有難いです」

「ほら、行くよ。ありがとうは?」

バケツを熱心に覗き込む子供の手を掴み、女性は促した。子供は立ち上がると係長を見上げ、元気良く言った。

「おじちゃん、ありがとう!」

係長は固まった。

僕は吹き出した。